地球環境の保全

Global Environmental Conservation

当社グループは、事業活動、製品、サービスが地球環境に与える影響を考慮した

環境保全に努め、継続的な改善を行います。

環境基本方針、環境中長期計画

環境基本方針

近年、気候変動に関連する問題のみならず、ステークホルダーの環境に関わる当社グループへのニーズや期待はますます大きくなっており、かつ多様化しています。当社グループは、このような状況を考慮した上で、脱炭素社会の実現や循環型社会への貢献は実践しなければならない社会的責任の一つであると考えています。

当社グループでは、環境面で果たすべき社会的責任を明確にし、持続可能な社会の実現に貢献するために、グループ全体における環境に対する取り組みの基本的な考え方を示した「環境基本方針」を制定しています。また、グループ全体における環境負荷の低減や環境汚染事故の未然防止を推進するための環境マネジメント体制を構築しています。

環境基本方針

-

基本理念

GS YUASAは、社員と企業の「革新と成長」を通じ、人と社会と地球環境に貢献します。電池で培った先進のエネルギー技術で世界のお客様へ快適さと安心をお届けし、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。

-

行動指針

- 法令・要求事項順守

環境事故の防止、法的要求事項の順守、化学物質使用リスク低減に努め、環境マネジメントシステムを継続的に改善し環境パフォーマンスの向上を目指します。

- 環境負荷低減

気候変動に与える影響を抑制するため温室効果ガス排出量の削減をサプライチェーン全体で行なうことでカーボンニュートラルを目指します。また水は重要な資源と認識し、その使用量の削減を図ることで保全に努めます。

- 資源有効活用

サーキュラーエコノミー*に向け、製品ライフサイクル全体やサービスにおいて、原材料削減、再生材活用、廃棄物減量など資源使用量の最少化を図ります。

- 環境配慮製品

エネルギーの新たな形を未来に向け作り続けるため、脱炭素・循環型社会の形成に貢献できる製品・サービスを生産・開発します。

- 生物多様性

事業活動や製品、サービスの提供が自然環境に依存していることを踏まえて、絶滅危惧種や希少種の生態系保護のため、生物多様性の保全活動を推進します。

- 情報公開

適切に環境情報をステークホルダーに開示し、積極的にコミュニケーションを行い社会との共生に努めます。

- 人材育成

当社グループ全体で、脱炭素・循環型社会形成に向けた責任を果たせる企業を目指し、将来を担う人材を育成します。

- 法令・要求事項順守

廃棄物ゼロの資源循環型社会

環境中長期計画

当社グループの環境基本方針に係る重点事項については、持続可能な社会の実現に貢献することを目的とした環境中期計画を策定し、その実施状況を管理しています。2019年度以降は、中期経営計画に環境目標を組み込むことによって、グループ全体の重要な経営課題に対応する事業戦略の1つとして推進しています。

当社グループは、事業活動に伴うCO2排出量(スコープ1、スコープ2)を2050年度までにゼロとするカーボンニュートラル宣言を2023年4月に公表しています。カーボンニュートラル宣言を達成するための具体的なマイルストーンとして、2030年度までのCO2排出削減目標や、中期経営計画におけるCO2排出削減目標を設定しています。今後も当社グループは、気候変動の緩和に対する取り組み(省エネルギー活動、再生可能エネルギーの活用など)を積極的に促進して、カーボンニュートラルの実現を目指していきます。

環境中長期目標

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 項目 | 中期目標 (2025年度) |

長期目標 (2030年度) |

実績 (2024年度) |

基準年度の実績値 (2018年度) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| CO2排出削減率 (2018年度比) |

15.0%以上 | 30.0%以上 | 16.9% | 380,118t-CO2 | 組織境界(適用範囲):財務支配力基準を採用(販売会社、営業所、およびCO2排出量が1,000t-CO2未満の生産拠点は対象外)、削減目標対象の排出量割合:100% |

| 水使用削減率 (2018年度比) |

15.0%以上 | --- | 14.8% | 5,229,801m3 | |

| 全製品の売上高に占める 環境配慮製品の販売比率 |

45.0%以上 | --- | 36.7% | 31.9% | |

| 鉛蓄電池の鉛原材料に占める 再生鉛量の比率 |

70.0%以上 | --- | 72.4% | 36.8% | 主要製品における再生材料の使用率 |

適用範囲:国内9事業所、海外14事業会社

環境マネジメント

環境マネジメントシステムの運用

当社グループでは、国際標準規格であるISO 14001規格に準拠した環境マネジメントシステムを構築・運用しています。

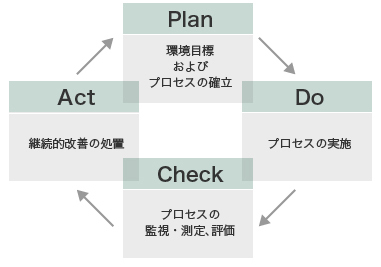

各事業所では、環境マネジメントシステムの体系的なしくみであるPDCAサイクル(計画→実施・運用→パフォーマンス評価→改善)を効果的に活用することで、環境パフォーマンスを継続的に改善しています。

PDCAサイクル

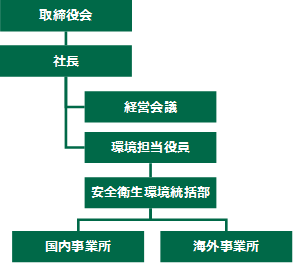

組織体制

当社グループの環境マネジメントにおける組織体制は、当社社長を「環境管理最高責任者」とし、直属に実務責任者として「環境担当役員」を置いて、グループ全体の環境管理体制を統括しています。環境基本方針を含むグループ全体の環境に係る戦略については、経営会議にて審議・決定されます。

また、国内事業所や海外グループ会社に対する環境マネジメント体制を整備することによって、効率的で迅速なグループ内コミュニケーションを実現する体制を整備しています。2018年度からは、主要な国内生産事業所において、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証範囲を事業所単位からグループ単位に統合することによって、当社グループの環境目標を戦略的に達成する体制を構築しています。

国内外の主要生産拠点における環境マネジメントシステム認証取得率

| ISO 14001規格 | 82% |

| ISO 14001以外の環境マネジメントシステム規格 | 18% |

| 合計 | 100% |

組織体制の概要

環境監査

当社グループの各事業所では、環境方針や環境目標の達成状況、環境マネジメントシステムの運用状況などを確認する内部監査を実施して、パフォーマンスおよびシステムの改善につなげています。また、環境マネジメントシステムの適合性および有効性を把握するために環境認証機関による外部審査を受審しています。

内部監査

社内外の研修を受けた資格を有する内部環境監査員が次の状況を確認しています。

- 環境関連法規制などの順守状況(順法性監査)

- 環境マネジメントシステムの維持管理状況(システム監査)

- 環境目標の達成程度(パフォーマンス監査)

外部審査

ISO 14001規格に基づく環境マネジメントシステムの維持管理状況およびPDCAサイクルの機能状況などを受審した結果、すべての審査対象組織がISO 14001規格の認証を継続しています。第3者の視点による環境管理活動の評価や改善ポイントなどの情報を活用して、環境マネジメントシステムの継続的改善を図っています。

環境教育

当社グループでは、環境マネジメントシステムの運用を維持向上させるために、各種の環境教育を実施しています。また、環境リスクを顕在化させないための教育訓練も定期的に実施しています。

環境一般教育

| 従業員教育 | 各部門では、すべての構成員に対して、環境方針の達成に向けた自分の役割を認識させる教育を実施しています。 |

|---|---|

| 新入社員教育 | 新入社員に対して、当社グループの環境管理の基本的な考え方を認識させる教育を実施しています。 |

環境専門教育

| 内部環境監査員研修 | 各事業所では、環境マネジメントシステムの継続的改善を図るため、内部環境監査員の養成およびレベルアップ教育を実施しています。 |

|---|---|

| 緊急時対応訓練 | 各部門では、環境に著しい影響を及ぼす可能性のある業務に従事する構成員に対して、想定される緊急事態に対応するための訓練を定期的に実施しています。 |

環境コンプライアンス管理

当社グループでは、順守しなければならない環境関連法規制などを定期的に見直し、モニタリング活動などを通じて、法令順守に係る運用を適切に管理しています。

また、鉛などの有害物質を製品に使用しているため、種々の環境関連法規制を順守して事業活動を行うことはもとより、使用済み製品の再資源化システムの運用に係る法規制などについても十分考慮しています。

2024年度に、環境関連法規制に係る訴訟、罰金、過料などは発生していません。

環境リスクマネジメント

当社グループでは、ステークホルダーからの多様化する環境ニーズを考慮した環境リスクマネジメントを推進しています。また、各事業所では、環境関連の法令や地域の条例・協定に基づく規制基準より厳しい自主管理基準を設定した運用管理によって、環境汚染(大気汚染、水質汚濁など)の予防を図っています。

環境に著しく悪影響を与える可能性のある業務に対しては、ハード対策(見える化、流出防止、除害装置の設置など)やソフト対策(設備点検、監視・測定、運用手順の徹底など)を講じることによって、環境汚染リスクの低減を実現しています。

また、万が一、緊急事態が発生した場合に備え、被害を最小化するための緊急時対応訓練を定期的に実施しています。

2024年度に、重大な環境汚染に直結する緊急事態が発生した事業所はありません。

適切な環境情報の開示

当社グループはCDP*1に対応した環境情報を開示しています。CDPは、機関投資家や顧客のニーズに基づき、企業に対して環境戦略情報の開示を求めています。また、気候関連課題が重要な経営課題の1つであると認識しているため、TCFD*2フレームワークに基づく気候関連の情報開示に取り組んでいます。

温室効果ガス排出量(エネルギー使用量を含む)については、第三者検証*3によってデータの信頼性を確保した情報を開示しています。また、水セキュリティに対するパフォーマンスや対応策などの情報開示も進めています。

今後も、さまざまなステークホルダーのニーズに対応した適切な環境情報の開示に努めていきます。

1企業の環境問題(気候変動、水セキュリティなど)への取り組みに関する世界標準の情報開示プラットフォームであり、企業の情報開示に基づいて算出したスコアを活用して投資家などが評価するしくみを構築しています。

2G20の要請を受けて金融安定理事会が設立した気候関連の情報開示や金融機関の対応方法を検討する組織

3SGSジャパン株式会社による第三者検証を受審しています(スコープ2検証対象データ:マーケット基準で算出したCO2排出量)。

第三者検証意見書(2024年度)TCFDへの取り組みの詳細はこちらをご覧ください

気候変動への対応、エネルギー管理

気候変動への対応

当社グループは、気候変動が事業活動や社会に与える影響を認識し、積極的に対応しています。気候変動の緩和と適応に向けた取り組みや持続可能な技術革新を推進し、脱炭素社会への移行に伴うリスクや、自然災害・異常気象の激甚化による物理的な被害のリスクを考慮した戦略を策定しています。具体的には、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの活用を進め、温室効果ガス削減に貢献する製品の提供を強化しています。また、自然災害や異常気象の影響に対応する防災対策を強化し、災害時でもエネルギー供給を維持できる製品やサービスの提供を推進しています。さらに、規制強化や市場の変化に適応するため、柔軟で持続可能なビジネスモデルを構築し、事業の安定性を確保しています。

当社グループは、サプライチェーンとの協働をはじめ、ステークホルダーとの連携を強化し、さまざまな気候変動対策を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。

全社的なエネルギー管理の推進による温室効果ガス排出量の削減

当社グループは、脱炭素社会への移行に伴う社会的な変化(ステークホルダーからの温室効果ガス排出量の削減要請、化石燃料の使用に対する炭素価格の付加、化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトなど)に対応するために、事業活動に伴うエネルギー管理のしくみを継続的に改善して、温室効果ガス排出量の削減を推進することが重要であると考えています。

そのため、当社グループでは、2050年度をターゲットにしたカーボンニュートラル宣言および、環境長期目標(2030年度までにCO2排出量を2018年度比30%以上削減*)の達成に向けて、グループ全体のエネルギー管理を推進する専門組織のもと、各事業部門において省エネルギー活動の推進や自社工場への太陽光発電設備の導入など、具体的な行動計画の策定に取り組んでいます。また、自社の生産工程で使用する電力の脱炭素を促進するため、市場からの再生可能エネルギーの調達も継続的に行っています。

当社グループは、事業活動におけるエネルギーの有効利用を継続的に推進し、気候変動の緩和に向けた投資を積極的に行っていきます。具体的には、運用プロセスにおけるエネルギー消費の最適化を図り、より少ないエネルギーで高い効果を発揮する設備や技術の導入を進めるとともに、再生可能エネルギーの活用を強化します。特に、エネルギー消費の多い生産工程では、省エネルギー化を目的としたプロセス改善や設備投資を促進します。また、設備投資の意思決定においては、温室効果ガス排出に伴う自社コスト(内部炭素価格)を考慮した評価を実施し、高効率な設備の導入、省エネルギー技術の活用、太陽光発電設備の導入などを進めていきます。これらの取り組みを通じて、低炭素な事業プロセスや資産への移行を推進し、カーボンニュートラル目標の達成を目指していきます。

当社グループは、パリ協定に整合した温室効果ガス排出量の削減を目指しているため、CO2排出量を原単位ではなく、総量で管理しています。

省エネ・再エネに係る主な活動(2024年度)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 区分 | 項目 | 主な取り組み |

|---|---|---|

| 省エネルギー活動の推進 | 設備更新基準の見直し | 効果的な設備更新計画を策定(設備管理台帳の活用) |

| 生産工程の改善 | ●蓄電池充電プロセスの改善、 ●充電設備の改良に向けた検討 |

|

| 効率的な生産設備の利用 | 設備稼働状況に対する定期点検を徹底 | |

| 自社工場への太陽光発電設備の導入 | 太陽光発電設備の導入計画の実施、検討 | 国内事業所および国内グループ会社における太陽光発電システムの導入を検討 |

| 市場からの再生可能エネルギーの調達 | 再生可能エネルギー由来の電力の調達 | 京都事業所における再生可能エネルギー由来の電力の活用 |

| 再生可能エネルギー証書の調達 | 海外拠点における再生可能エネルギー証書の調達 |

自社工場における再生可能エネルギーの利用状況(2024年度)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 国 | 区分 | 電力量 (MWh) |

削減効果 (t-CO2) |

|---|---|---|---|

| 日本 | 自家発電 | 5,296 | 2,222 |

| 外部調達 | 53,856 | 22,566 | |

| アメリカ | 自家発電 | 278 | 98 |

| イギリス | 外部調達 | 1,510 | 294 |

| タイ | 自家発電 | 6,706 | 3,226 |

| 外部調達 | 35,000 | 16,835 | |

| ベトナム | 自家発電 | 154 | 78 |

| 外部調達 | 30,000 | 15,240 | |

| インドネシア | 自家発電 | 90 | 71 |

自社工場の電力使用における再生可能エネルギー利用率は19.6%です。

TOPICS

太陽光発電設備の導入

当社グループでは、カーボンニュートラル宣言や環境長期目標の達成に向けて、再生可能エネルギーの積極的な活用を推進しています。栗東事業所では、2022年度および2023年度に太陽光発電設備を導入し、合計で4.2MWの発電能力を有しています。2024年度には、本設備により約4,900MWhの電力を発電し、約2,000トンのCO2排出削減効果を達成しました。今後も他事業所に再生可能エネルギーを活用した太陽光発電設備を導入していきます。

太陽光発電設備

TOPICS

製造工程の省エネルギー化

Yuasa Battery (Thailand) Pub. Co., Ltd.では、製造工程における省エネルギー化の取り組みを進めています。2024年度には、鋳造機に搭載されているバーナーの燃焼効率を改善しました。従来は、燃焼時の空気取り込み口が適切に設計されていなかったために不完全燃焼が発生し、液化石油ガスを過剰に消費していました。この課題に対し、一部のバーナーにおいて空気取り込み口の追加および最適化を行い、完全燃焼を実現する設備改良を図りました。この取り組みにより、2024年度には液化石油ガスの使用量を49トン削減し、CO2換算で147トンの排出削減効果が得られました。当社グループは今後も、温室効果ガスの排出抑制に向けて、エネルギー使用の合理化を継続的に推進していきます。

鋳造機

TOPICS

ポータルサイトの活用によるエネルギー関連情報の見える化

当社グループでは、社内における省エネルギー推進を目的とした専用ポータルサイトを開設し、関連情報の発信を行っています。本ポータルサイトでは、事業所や事業部におけるエネルギーや水の使用量削減に向けた具体的な取り組み事例の紹介に加え、エネルギー使用量の可視化や省エネ計算アプリなどを提供しています。これにより、従業員の省エネ意識の向上を図るとともに、事業所や部門が抱える課題やその解決策を迅速かつ容易に共有し、実効性の高い省エネルギー活動の立案および実践につなげています。また、エネルギー関連の計測機器の貸出に関する情報も発信しており、誰もがエネルギー使用の「見える化」に取り組みやすい環境づくりを進めています。今後も本ポータルサイトを積極的に活用し、全社一丸となって省エネルギー活動の推進に取り組んでいきます。

気候変動緩和に関する経済団体との連携

当社グループは、脱炭素社会の実現を目指し、経済社会システム全体の変革に取り組むGXリーグ*に参加しています。GXリーグは、経済産業省が主導するプラットフォームであり、企業が政府や学術界と連携して、カーボンニュートラルの実現と社会変革を推進するものです。参加企業や団体は協力して、脱炭素社会への移行に向けた新たなビジネス機会やグリーン市場の創出などを進めて、企業競争力を高める活動に取り組んでいます。当社グループは、GXリーグへの参画を通じて、カーボンニュートラル目標の達成に向けた温室効果ガス排出削減戦略の強化を目指しています。また、当社グループはTCFDの提言に賛同しており、気候関連リスクおよび機会に関する企業の財務情報開示を促進する国際的な枠組みを通じて、気候変動緩和に向けた事業戦略を示しています。

当社グループは、脱炭素社会への移行をさらに加速するため、経済団体をはじめとする多様なステークホルダーと連携し、政策強化を支持していきます。

GX(Green Transformation、グリーントランスフォーメーション)とは、脱炭素社会の取り組みによる経済社会システム全体の変革を意味しています。

物流における省エネルギー活動

当社グループでは、製品ライフサイクルにおける環境負荷低減の取り組みの一つとして、貨物輸送における省エネルギー活動を推進しています。

物流に係る貨物輸送量、エネルギー使用量、CO2排出量などを把握するしくみを構築して、物流拠点の統合による拠点間輸送量の削減やトラックから鉄道コンテナなどへ輸送方式を変更するモーダルシフトなどの省エネルギー対策を実施しています。

また、当社グループでは、3シリーズの自動車用・バイク用電池において、エコレールマーク制度*の認定を受けています。本商品をお客様にご購入いただくことで、お客様と企業が一体となって環境負荷を低減する活動を実施しています。

当社グループは、積極的な鉄道貨物輸送を活用することによって、環境に配慮した物流を推進しています。

製品などの流通過程において環境負荷の少ない鉄道貨物輸送を積極的に活用している企業や商品を公益社団法人鉄道貨物協会が認定する制度

当社グループのエコレール認定商品の一例

水セキュリティ

水セキュリティへの取り組み

当社グループでは、電池材料である電解液の希釈や充電工程における電池の冷却などの用途において、良質な淡水を多量に使用しています。水資源が事業活動を継続するために重要な天然資源であるため、品質を確保した淡水の確保や水使用量の削減などに取り組むことが重要であると考えています。そのため、当社グループでは、世界資源研究所(WRI)が公表している水リスク評価ツールや気候関連シナリオ、ならびに当社の環境影響評価結果を活用して、生産拠点における水リスク(洪水、渇水、水ストレスなど)を評価しています。特に、水ストレスが高いと評価した生産拠点(中国、トルコ、タイに所在する3拠点)の取水量は737,327m³であり、全生産拠点の約17%を占めています。当社グループは、水ストレスへの対応を含め、限りある水資源を有効に活用するために、世界各国の生産活動における水使用量の削減目標(2025年度までに2018年度比15%削減)を中期経営計画に組み込むことで、事業戦略と一体となった取り組みを推進しています。なお、国や地方自治体が行う取水制限などに対しても、適切に対応しています。

また、鉛蓄電池の生産工程では、有害物質(鉛など)を含む水が排出されます。当社グループは、このような排水が事業所の周辺環境に悪影響を与えないように、適切に排水を処理する重要性も認識しています。そのために、法規制や地域協定に基づく排水基準に確実に適合するように、規制基準より厳しい自主管理基準を設定した排水管理を行っています。

当社グループは、事業活動に必要な水の適正な確保や、排水に伴う事業所周辺の環境汚染といった水リスクへの適切な対応などを通じて、水セキュリティへの取り組みを推進するとともに、水資源の持続可能な利用の実現に貢献していきます。なお、水災リスク(洪水などによる自社工場の操業停止やサプライチェーンの分断など)については、TCFD提言に基づく気候変動関連リスクとして対応しています。

水セキュリティへの取り組みの例

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 区分 | 項目 | 主な取り組み |

|---|---|---|

| 水の利用 | 水使用量の削減 | 製造プロセスの改善などによるムダな水利用の削減、節水設備の導入、生産工程で使用した水の循環利用、従業員への節水啓発 |

| 排水の処理 | 排水管理 | 規制基準より厳しい自主管理基準による運用管理の徹底、排水処理施設の定期的な維持管理 |

| 地下浸透防止 | 排水処理施設に対する防液堤の設置や床面の不浸透化 | |

| 緊急事態への対応 | 漏水を想定した緊急時対応手順の確立および訓練 |

生産活動に伴う水使用量の削減

当社グループの生産工場では、水の循環利用や節水などに取り組むことによって、水の有効利用を促進しています。

鉛蓄電池⼯場では、充電⼯程で多量に使⽤する冷却⽔の循環利⽤や、雨水や工業用水ろ過装置の逆洗水などを適切に処理した水を再利用するなど、取水量を削減する活動を推進しています。また、特殊電池⼯場では、除湿機⽤室外機の⽔冷装置における散⽔⽤ノズルを噴霧式に切り替えることによって、必要な冷却性能を維持した上で、空調設備で使⽤する冷却⽔使用量の削減に取り組んでいます。

環境に配慮した製品の開発・提供

環境に配慮した製品の設計

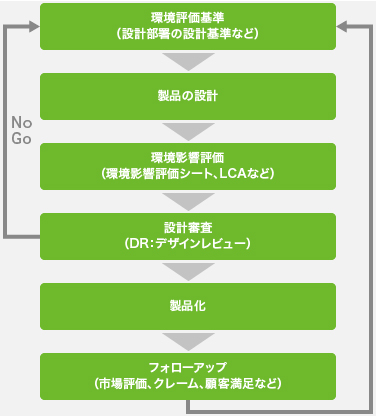

当社グループの製品は、製品ライフサイクルの各段階(調達、製造、輸送、使用、廃棄)において、環境に何らかの影響を及ぼしています。当社グループでは、製品ライフサイクルにおいて発生する環境負荷(資源の消費、温室効果ガスや廃棄物の排出など)を低減するために、原材料の選定、分解や分別の容易性、省エネルギー化、適切な表示などを考慮した設計を通じて、製品パフォーマンスの向上を図っています。

製品の設計における環境アセスメントでは、設計部門は設計標準に従った製品の設計を行い、製品ライフサイクルの各段階における環境影響評価に対して、DR(デザイン・レビュー)会議で製品の環境適合性を審査します。審査結果が環境影響評価基準を満たさない場合には、設計標準を見直して製品の設計を再度行います。その際、設計部門だけでなく、エンジニアリング、マーケティング、購買、品質、環境などに関係する部門の適切な専門性を活用することによって、環境適合設計の効果が最大限に発揮できるようなコミュニケーションを図っています。

環境アセスメント項目

- 省エネルギー

- 減容化

- リサイクル性

- 分解性

- 分別処理容易化

- 安全性と環境保全

- 材料選択

- メンテナンス性

- エネルギー効率

- 再使用(寿命延長)

環境アセスメントフロー

流通している製品への情報の反映

市場に流通している当社グループの製品に対するお客様からのご要望などの重要な情報についても、現行製品の設計変更や将来の新製品の設計に活用することによって、環境適合設計の価値を高めています。製品のアフターサービス・返品・クレームなどに係るステークホルダーからの情報を、製品の環境パフォーマンスを向上する貴重な資源として活かす運用を推進しています。

製品含有化学物質管理

当社グループでは、製品に含まれる化学物質の管理基準を明確に示した「化学物質管理ガイドライン(製品含有)」をもとに、環境負荷の少ない製品を提供する取り組みを行っています。本ガイドラインは、当社グループのグリーン調達基準書に規定している納入材料に含まれる化学物質調査の一環として実施していくもので、当社グループが生産および販売する製品を構成する主材料、副材料、部品などに含有される化学物質の中で、対策を講じるべき物質を禁止物質ランクと管理物質ランクに分類するなど、製品含有化学物質の把握と管理を行うことを目的としています。当社グループは、主材料、副材料、部品などを納入しているサプライヤー様とともに、本ガイドライン対象物質の把握と管理を徹底することによって、製品の環境品質の向上に取り組んでいます。

環境配慮製品の普及促進

当社グループでは、地球温暖化の抑制に貢献する製品を環境配慮製品と定義して、当該製品の開発および普及を促進する活動に取り組んでいます。

当社グループの中期経営計画に環境配慮製品に対する販売目標を組み込むことで、お客様に提供する製品を通じた気候変動への対応を事業戦略の一環として取り組んでいます。

製品に使用する再生鉛の利用率向上

当社グループは、主力製品である鉛蓄電池の主材料として使用する鉛の再生利用率向上に取り組んでいます。

中期経営計画に鉛の再生利用率に対する目標を組み込み、事業戦略と一体となった循環型社会の実現への貢献を目指しています。

当社グループでは、拡大生産者責任に基づくリサイクルシステムの構築と運用により、お客様などで使用済みとなった当社製品の再資源化に取り組んできました。今後は、当社製品における再生材料の利用促進についても強化していきます。

循環型社会実現への貢献

廃棄物管理

当社グループは、循環型社会の実現に貢献するために、資源の有効利用や3R(Reduce:廃棄物の発生抑制、Reuse:再使用、Recycle:再資源化)を推進することが重要であると考えています。また、当社グループの主要製品である鉛蓄電池は原材料に有害物質(鉛など)を使用しているため、生産工程で発生する廃棄物を適正に処理する重要性を認識しています。

当社グループでは、工程内不良の低減化を図る品質改善活動を推進することで、廃棄物(有害廃棄物を含む)の発生抑制に繋げています。また、生産工程で発生する原材料ロス(鉛くずなど)を再使用することによって、廃棄物発生量を削減する活動に取り組んでいます。再資源化に向けては、資源リサイクル率を向上させる活動に取り組んでいます。また、不適切な廃棄物処理(不法投棄など)を発生させないために、法令に基づく廃棄物の適正処理を確実に実施するしくみを運用しています。

資源の有効利用に向けた取り組みの例

- 廃棄物の分別ルールの徹底

- リサイクル業者の適切な選定

- 原材料ロスの再使用

廃棄物の適正処理を確保する運用の例

- 廃棄物の適正管理を推進する社内体制の確立

- 廃棄物の分別・保管ルールの徹底

- 廃棄物処理委託業者に対する定期的な現地調査

- 廃棄物処理実務担当者の育成(定期的な廃棄物教育の実施を含む)

TOPICS

汚泥排出量の削減

京都事業所では、同事業所内で排出量の多い排水処理汚泥の削減に取り組んでいます。2023年度には、汚泥に含まれる水分の減量化を図りました。以前は、手作業で汚泥を脱水していましたが、新たに汚泥脱水装置(ベルトプレス機)と脱水汚泥乾燥機を導入しました。乾燥機については、環境負荷低減のため、太陽光発電で稼働する装置を自作しています。このような汚泥の脱水・乾燥作業の変更によって、汚泥排出量が前年度比で4,570kg(約3%)削減でき、作業効率の向上と作業安全性の確保も実現しています。なお、脱水時に排出される水は、排水処理場で適切に処理しています。

ベルトプレス機

脱水汚泥乾燥機

TOPICS

木製パレットの再利用

群馬事業所では、海外から納入された製品に使用されていた木製パレットを加工し、再利用する取り組みを行っています。この活動により、新たな木製パレットの調達量を抑制し、資源の有効活用を図っています。2024年度には、群馬事業所で使用した木製パレットのうち約25%に再利用品を活用し、新規調達量の削減につなげました。当社グループでは、循環型社会の実現に貢献するため、今後も廃棄物の削減や資源の有効活用に取り組んでいきます。

加工した木製パレット

TOPICS

環境に配慮した道路舗装

群馬事業所では、2022年度より、回収した廃PETボトルから生成したアスファルト改質剤を使用して、敷地内道路の舗装を改修しています。2024年度は約8,800m2の舗装面積に本改質剤を使用し、アスファルト舗装の耐久性を向上させると同時に、資源の有効な利用を実現しています。当社グループは、事業所敷地内のインフラ整備においても、環境影響を考慮した取り組みを推進しています。

環境に配慮した敷地内道路の舗装(群馬事業所)

プラスチック資源の循環利用

当社グループは、製品の原材料や梱包材などでプラスチックを使用しているため、環境中で分解困難な性質を有するプラスチック資源の使用の合理化や廃プラスチックの減量化・再資源化に向けた取り組みを推進する重要性を認識しています。当社グループでは、ISO 14001規格に基づいた環境マネジメントシステムの運用管理の中で、プラスチックの使用や廃棄を重要な環境課題として特定し、プラスチック資源の循環利用に向けた取り組みを推進しています。

プラスチック資源の循環利用に向けた取り組みの例

プラスチック資源の効率的な利用、代替素材の活用

- 工程内不良の低減活動による樹脂部品の廃棄物排出量の削減

- 伸縮性の高いストレッチフィルムの採用による製品梱包材の使用の少量化

- 耐久性の高い発泡スチロールの採用による半製品保管時に使用する緩衝材の長期利用の実現

- 再生樹脂を使用した製品の製造

- 長寿命な配管材料の採用

- 製品の長寿命化を実現するための、設計部門に向けた啓発

プラスチック材料の再利用

- 生産工程で発生したプラスチック端材を製品材料に再使用

- 生産工程で使用したプラスチック資材の再利用(保管袋、PPバンド、ストレッチフィルム、エアパック、発泡材、樹脂パレット)

- 樹脂パレットやプラスチック製事務用品の再利用

廃プラスチックの再資源化

- リサイクル可能な事務用品や簡易梱包用品の購入(プリンターのインク、ラベルプリンターのカートリッジなど)

- 廃プラスチックの分別の徹底化(梱包材、PPバンド、事務用品、食品包装材など)

- 廃プラスチックにおけるマテリアルリサイクルの促進(エコキャップ、発泡スチロールなど)

- 廃プラスチックにおけるサーマルリサイクルの活用

使用済み製品の再資源化

当社グループは、使用済みとなった当社製品の再資源化システムを構築・運用することが、循環型社会を推進するために重要であると考えています。そのため、当社グループでは、広域認定制度を活用した使用済み製品の適正処理および再資源化に係る取り組みを推進しています。

広域認定制度とは、製品の製造事業者が市場で使用済みとなった製品の再生や廃棄処理に自ら関与することで、効率的な再生利用や処理・再生しやすい製品設計へのフィードバックを推進するとともに廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした廃棄物処理法上の制度です。

当社グループは、2008年1月に産業用電池および電源装置に係る広域認定を環境省より取得し、2009年1月以降の受注物件より当該認定による再資源化システムを運用しています。運用開始後も、対象製品の拡大や運用ルールの見直しなどの改善を実施して、使用済み産業用電池を確実かつ適正に処理できるしくみを確立しています。

今後も、顧客サービスの向上と使用済み製品の再資源化および適正処理に向けて、より効果的な広域認定制度の運用を推進していきます。

化学物質の排出管理

化学物質排出量の把握

現在、当社グループの各事業所で使用している化学物質の中にはPRTR制度*の対象物質も含まれています。当社グループでは、有害物質の管理を環境管理活動の中に組み込んで、環境リスクの低減化対策の実施および関連する法令順守状況を定期的に評価しています。

PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)

「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律」により、有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所外に運び出されたかというデータを把握し、集計、公表することが事業者に義務付けられています。PRTR制度の届出対象物質は、第1種指定化学物質(人の健康を損なうおそれまたは動植物の生育に支障を及ぼすおそれのある物質)です。第1種指定化学物質のうち、発がん性があると評価されている物質は、特定第1種指定化学物質として区分されています。

大気汚染の防止

当社グループは、地域住民の健康被害防止や生活環境保全を図るために、事業活動に伴い大気に排出される物質を適切に処理することが重要であると考えています。そのために、国際標準規格に適合した環境マネジメントシステムを活用して、ばい煙、粉じん、揮発性有機化合物などに関する法規制や地域協定に基づく大気排出基準に適合する運用を徹底しています。また、適切な大気汚染防止対策(集塵機の設置、関連設備の維持管理など)を講じることによって、事業所周辺に大気汚染に伴う悪影響を与えないように取り組んでいます。なお、国や地方自治体の大気汚染基準に関する更新情報については、定期的な監視や適切な対応を講じています。

生物多様性の保全

事業活動による自然への依存およびインパクト(影響)の特定

当社グループは、鉛などの原材料の調達から製品の生産・流通・廃棄の各段階で、生態系から多くの恩恵を受けている一方で、生態系に一定の負荷を与えていることを認識しています。そのため、生物多様性の保全は持続可能な事業運営のために必要な取り組みであると捉えています。

こうした認識のもと、当社グループが自然に与える依存およびインパクトを把握し、適切に対応していくため、2024年度から事業活動と自然との関わりを体系的に分析する取り組みを開始しました。

本分析では、まずバリューチェーン上の事業活動を整理した上で、ENCORE*から得られた自然への依存およびインパクトの情報と、当社グループの実態を総合的に考慮し、2024年度は、売上高の過半を占める自動車用鉛蓄電池事業を選定しました。また、情報の入手性などを考慮し、国内の自動車用鉛蓄電池事業を対象としました。次に、生物多様性重要地域(KBA:Key Biodiversity Area)との距離や水リスク評価の結果を踏まえ、国内事業拠点の中から優先的に対応すべき拠点を抽出した後、ENCORE*の情報と各拠点の状況を基に、当該拠点が自然に依存している要素や与えているインパクトを特定しました。

今後は、この分析結果をもとに具体的な施策を検討するとともに、分析対象範囲をさらに拡大し、グループ全体で生物多様性保全への取り組みを継続的に強化していきます。

ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)は、事業が自然とどのように関わっているかを分析・評価するためのツールです。依存度やインパクトの大きさは、「Very High」「High」「Medium」「Low」「Very Low」の5段階で評価されます。

当社グループのバリューチェーンにおける事業活動

| バリューチェーン | プロセス | 事業活動 |

|---|---|---|

| 直接操業 | 生産 | 自動車用鉛蓄電池の製造、車載用リチウムイオン電池の製造、産業用電池の製造、特殊電池の製造、電源装置の製造 |

| 販売 | 自動車用鉛蓄電池の販売、車載用リチウムイオン電池の販売、産業用電池の販売、特殊電池の販売、電源装置の販売 | |

| 上流 | 調達、物流 | 鉛やリチウムの採掘、鉛の精錬 |

| 硫酸やプラスチック原材料などの製造 | ||

| 原材料の輸送 | ||

| 下流 | 最終製品の組立 | 自動車の製造、電気機器の製造 |

| 廃棄、再資源化 | 使用済み鉛蓄電池の再資源化(鉛の精錬、プラスチック再生)、使用済みリチウムイオン電池の再資源化 |

国内の自動車用鉛蓄電池事業における自然への依存とインパクト

横スクロールで全体をご覧いただけます

| バリューチェーン | 事業活動 | 優先的に対応すべき拠点の数 | 依存 | インパクト |

|---|---|---|---|---|

| 直接操業 | 鉛蓄電池の製造 | 2 | 蓄電池製造の充電工程および極板工程における多量の淡水使用 | ●鉛などの重金属を含む廃水流出による土壌汚染や水質汚濁 ●蓄電池製造工程における多量の水使用による水資源の枯渇 |

| 上流、下流 | 鉛の精錬 | 2 | 鉛の精錬工程における粉じんの飛散防止を目的とした洗浄や排水処理に伴う多量の淡水使用 | ●燃焼に伴い発生するSOx、NOx、鉛などの物質やばいじんの大気への排出 ●設備稼働に伴う騒音および振動による周辺自然環境への悪影響 ●鉛などの重金属を含む廃水流出による土壌汚染や水質汚濁 |

TOPICS

生物多様性保全に向けた取り組み

■京都事業所

京都事業所では、2021年度から継続して、京都市に所在する上賀茂神社内にある「一般財団法人 葵プロジェクト」が主催する「葵育成プログラム*」に参加し、日本固有の植物であるフタバアオイを事業所の敷地内で育成しています。育成したフタバアオイは2025年5月に上賀茂神社へ奉納しました。奉納したフタバアオイは、京都三大祭りの一つである葵祭の葵桂(あおいかつら)に活用される予定です。次年度以降も、葵育成プログラムの参加を拡大継続するとともに、当社グループが貢献できる生物多様性の取り組みを検討し、推進していきます。

葵育成プログラム:上賀茂神社内の「葵の森」によるフタバアオイの育成は、鹿やモグラなどによる害獣被害や、異常気象などのリスクが高いため、外部(個人、企業など)でフタバアオイを育成するプログラム

フタバアオイ

フタバアオイの奉納

■GS Yuasa Siam Industry Ltd.

タイ国に所在する海外グループ会社のGS Yuasa Siam Industry Ltd.(以下、GYSI)では、地域の生態系を保全するために、工場周辺に在来種のヤツデアオギリ(現地名:samrong tree/สำโรง)を植林し、育成することで、外来種の拡大防止を図っています。本取り組みは、GYSIの所在地であるチャチュンサオ県(Chachoengsao)から高い評価を受け、持続可能な産業・社会の実現に向けた取り組みを実践している県内の企業を表彰するグッド・ガバナンス環境推進賞を2023年度に受賞しました。

敷地内の植林

ヤツデアオギリの近影

グッド・ガバナンス環境推進賞の受賞

■GS Yuasa Battery Manufacturing UK Limited

英国に所在する海外グループ会社のGS Yuasa Battery Manufacturing UK Limited(以下、GYMUK)では、池や草地を配備した約400m2のビオトープを工場敷地内に設置しており、鳥類、魚類、昆虫などさまざまな生物が集まる生態系が作られています。このビオトープは、GYMUKの所在地であるウェールズのグウェント州が美しい庭園を表彰するBlaenau Gwent In Bloom賞において、1988年から2020年までの間、1位を獲得しています。

ビオトープ風景(池)

ビオトープ風景(石碑)

Blaenau Gwent In Bloom賞