公正、透明かつ健全な事業活動の推進と腐敗の防止

Developing Fair, Transparent, and Sound Business, and Anti-Corruption

倫理的な経営は、社会との共存を図り、自らの長期的な成長と持続可能な社会の実現に向けた基盤であると考えています。

法令等の遵守

コンプライアンス推進の基本的な考え方

当社グループは、企業理念である「革新と成長」を通じて人と社会と地球環境への貢献を実践するためには、全従業員が、法令、倫理、社則の遵守を重視した行動をとることが重要であると認識しています。

当社社長が全従業員に発信している「コンプライアンス宣言」では、コンプライアンス先進企業となるために、法令違反や倫理に反した行為による成果を求めない旨をコミットメントし、「ルールやしくみの整備」と「コンプライアンス実現に向けた強い意志」が必要不可欠であることを示しています。当社グループでは、当該指針のもと、多角的なコンプライアンス推進活動を全階層の従業員に展開し、コンプライアンス意識の向上を実効性のあるものにするために、各従業員がなすべきことを自律的に考えさせることを基本的な考え方としています。

コンプライアンスに関する方針(CSR方針より抜粋)

GS YUASAは、お客様、お取引先様、株主、地域社会の皆様の信頼の獲得を第一に考え、かつ各国、各地域の関係法令、ルールを遵守し、透明な事業活動を行います。また、あらゆる形態の腐敗防止に取り組み、違法な政治献金、公務員に対する贈賄は行わず、反社会的勢力である個人および団体とは一切の関係を持ちません。

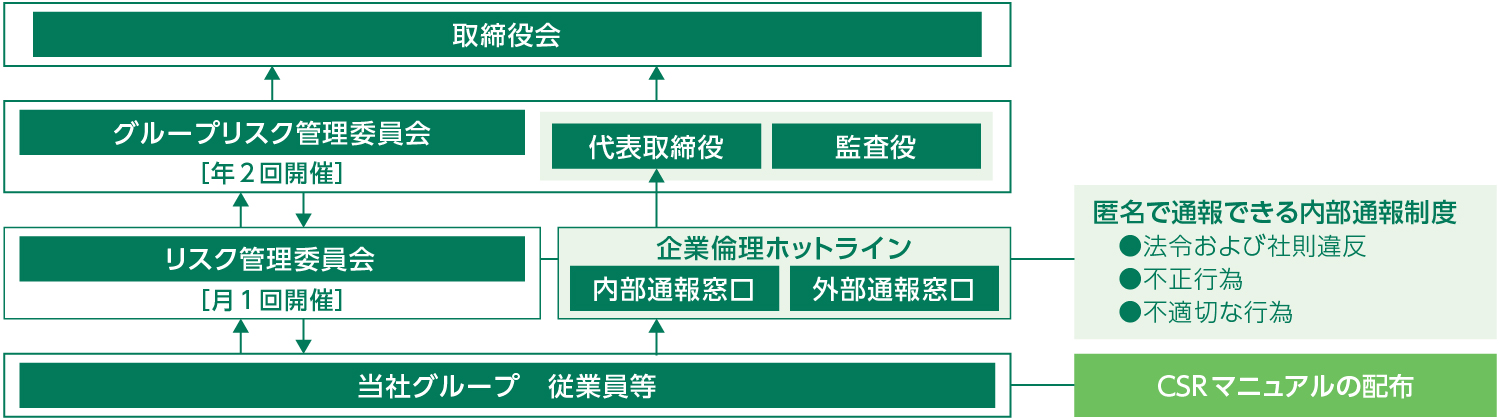

コンプライアンス宣言の全文はこちらをご覧ください。コンプライアンスリスク管理体制

コンプライアンス意識の浸透

当社グループでは、グループの一員として企業理念および遵守すべきルールを明確にしたマニュアル(CSRマニュアル)を全従業員に配布して、コンプライアンス意識の社内浸透を図っています。

本マニュアルは、当社グループのCSR方針を解説したものであり、各従業員が業務を行う際にどのような行動をすべきかの基準を明確にしています。各従業員が行動基準に基づいた行動をとるためのツールとして活用するために、本マニュアルには次の事項を掲載しています。

- 具体的なコンプライアンス運用事例やコンプライアンスリスク顕在化事例(Q&A形式やコラムで解説)

- 行動基準を遵守しているかを自己診断するチェックリスト

また、本マニュアルにコンプライアンスリスクを容易に発見するしくみである内部通報制度の活用方法や危機事象発生時の緊急連絡体制を掲載することによって、コンプライアンス違反事案への早期対応の実現を図っています。

サステナビリティ職場ミーティング

当社グループは、企業理念やCSR方針に基づくサステナビリティ意識を従業員一人ひとりに浸透させるために、サステナビリティ課題をテーマにしたミーティング形式の研修プログラムを職場単位で実施しています。

本研修プログラムでは、主要事業会社(株式会社 GSユアサ)の全職場および国内グループ会社(21社)の従業員(有期雇用社員、派遣社員を含む)を対象にしています。また、各テーマを管轄する部門が作成した教材を使用することで、当社グループの状況に応じた教育内容にしています。

2024年度に実施した本ミーティングでは、多くの職場で活発な意見交換が行われ、97%の職場が、本教育が有効だったと評価しています。本ミーティングは、今後も継続して開催し、常に最新かつ教育効果の高いテーマを採用していきます。

サステナビリティ職場ミーティングのテーマの例

- 企業理念の実践を通じたSDGsへの貢献

- 環境教育(気候変動)

- 多様性の尊重

- 意図的な不正行為の防止

- 機密情報の取り扱い

- 下請法

- 個人情報の保護

- 安全保障貿易管理

- ハラスメント

- 労働時間管理

- 安全衛生

- モノづくりプロセスと製品安全

内部通報プログラム

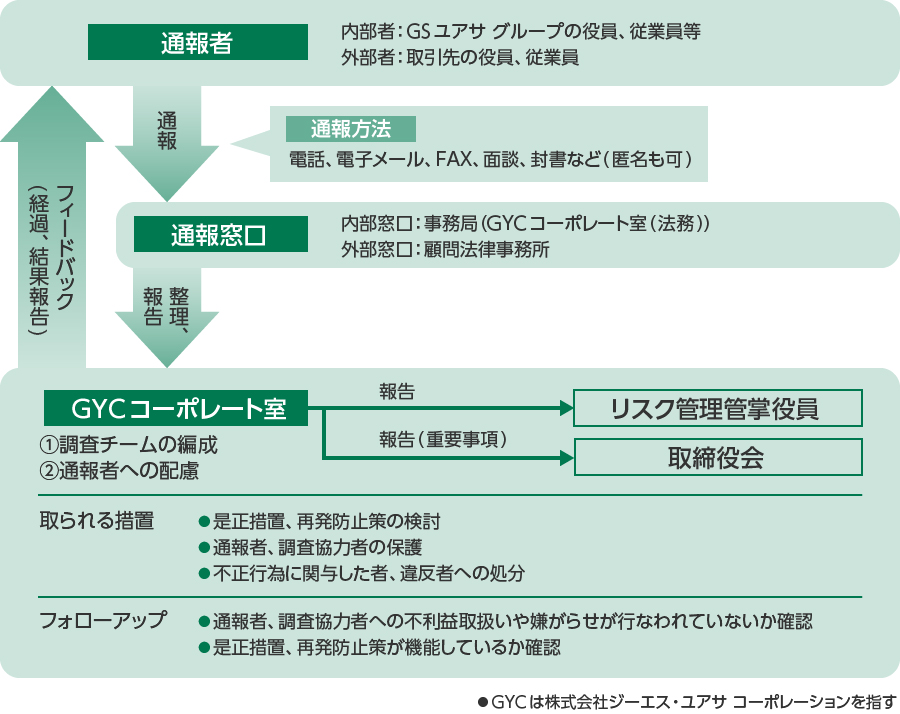

当社は、当社グループの役員、従業員(パートタイマー、アルバイトを含む)、顧問、嘱託、労働者派遣契約または請負契約に基づき当社グループにおいて労務を提供する者、ならびに取引先の役員および従業員が、当社グループの従業員による法令および社則の違反、その他の不正または不適切な行為、またはそのおそれがある事項を発見した場合に、匿名での通報が可能な内部通報制度(企業倫理ホットライン)を整備しています。

本制度は、電子メールなどの方法により24時間365日いつでも通報することが可能な通報窓口*を社内外に設置しています。経営陣や事業部門から独立した管理部門(コーポレート室)が、通報内容を厳正に調査し、通報内容の重大性や緊急性などに応じて、迅速かつ適切に対応しています。また、通報者自身を特定させる情報の適切な管理や、通報したことによる不利益な取り扱いが発生しないように、公益通報者保護法に則した通報者保護の徹底を図っています。また、国内グループ会社では、企業倫理ホットラインの認知度向上を図るためのポスターを各所に掲示しています。

2024年度は23件の通報がありました。情報提供者の保護を確保した上で、必要な調査を行い、適切な措置を講じています。

また、従業員のコンプライアンス意識の浸透を図り、コンプライアンス違反の早期発見や未然防止につなげるために、国内グループ会社の従業員などを対象にコンプライアンスに関するアンケート調査を1回/年実施しています。調査の結果、不適切または不適切な行為(将来発生する可能性のあるコンプライアンスリスクに関する状況を含む)が確認された場合は、必要な改善を実施しています。

一部の通報方法(電話、面談など)には日時制限を設けています。

内部通報制度(企業倫理ホットライン)の運用体制

内部通報制度(企業倫理ホットライン)への通報件数

| 年度 | 件数 |

|---|---|

| 2020 | 4 |

| 2021 | 8 |

| 2022 | 9 |

| 2023 | 31 |

| 2024 | 23 |

反社会的勢力の排除

当社グループは、反社会的勢力に屈することなく、法律に則して対応し、資金提供を断じて行わないことが、企業としての社会的責任を果たすために重要であると考えています。

当社グループでは、「株主の権利行使に関連して、いかなる形の財産上の利益を供与しないこと」「反社会的勢力である個人および団体との取引関係、その他いかなる関係も持たないこと」をCSR方針・行動規範に具体的な指針として定め、これらの方針および行動規範を全従業員に周知しています。また、取引先との契約書に反社会的勢力の排除に関する条項を設けています。なお、反社会的勢力から不当な要求が発生した場合には、速やかに警察や弁護士などと連携する体制を整備しています。

透明性のある情報開示

社会との良好なコミュニケーション

当社グループは、持続的に成長し、企業価値を向上させていくためには、多様なステークホルダーと前向きに対話して理解を得ながら事業活動を行う必要があると考えています。

近年、株主や投資家の資産運用は多様化しており、投資先企業の環境への取り組みやステークホルダーとの関係性などに強い関心を持っています。当社グループでは、財務情報だけでなく、持続可能性に関する重要な情報を適切に開示することで、経営の透明性を高める取り組みを推進しています。

当社グループのサステナビリティサイトにおいても、当社グループが社会や環境に与える重大な影響などについて、正確でわかりやすく、有用性の高い情報を社会に提供することによって、幅広いステークホルダーとのコミュニケーションを通じた相互理解の深度化による信頼関係の構築を目指しています。

ステークホルダーとのコミュニケーション

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様とさまざまな機会を通じてコミュニケーションを図っています。

IR活動としては、機関投資家やアナリスト向けに、四半期ごとの決算説明会に加え、証券会社主催のカンファレンス、個別面談、個人投資家向けの説明会などを定期的に実施しています。加えて事業理解を深めていただくための勉強会や事業説明会、工場見学などのイベントも積極的に開催しています。また、株主・投資家情報サイトを活用して、積極的な情報発信を行っています。IR活動を通じて得られた意見は、適宜経営陣に報告するとともに当社取締役会では半期ごとに、経営会議では四半期ごとに報告し、それらの意見を経営や事業活動に反映するよう努めています。

社内に向けては、半期ごとに決算説明動画の配信を行っています。また、社内報に決算報告を掲載し、広報ポータルサイトでIRコラムを定期的に配信するほか、社内研修を活用したIR情報の発信など、さまざまな取り組みを実施しています。

IR活動の主な実績 (2024年度)

| 対象 | 活動内容 | 実績 |

|---|---|---|

| 機関投資家、 アナリスト |

個別取材 | 国内247回、 海外71回 |

| 海外ロードショー (WEB開催) |

5回 | |

| カンファレンス | 5回 | |

| スモールミーティング | 3回 | |

| 工場見学 | 3回 | |

| 事業説明会 | 1回 | |

| 個人投資家 | 個人投資家向け説明会 | 2回 |

腐敗の防止

腐敗防止に対する考え方

当社グループは、公務員およびそれに準じる者(以下、公務員等)への金銭の提供、接待、贈答、その他の利益や便宜の供与、取引先から社会通念を超える財物や接待を受ける行為、または個人的な利益を優先して会社の利益を損なう行為(以下、腐敗行為)は、当社の企業価値を棄損*するだけでなく、社会全体の経済成長を阻害し、公正な競争を歪める原因になると考えています。

当社グループでは、従業員の行動指針であるCSR方針およびCSR行動規範において腐敗行為の禁止を明確に定めるとともに、腐敗行為の未然防止を効率的かつ実効的に管理するためのグループ規則を整備し、腐敗防止体制の構築に取り組んでいます。

企業価値の棄損とは、法令違反や契約違反、罰則、損害賠償、入札停止などによる機会損失に伴う法務リスク、適正な競争が阻害されることによる製品・サービスの品質、安全性、価格競争力の低下といった品質リスク、さらには企業の信用やブランド価値が低下する評判リスクなどが顕在化し、企業としての競争力が失墜することを指します。

腐敗防止に関する方針(CSR方針およびCSR行動規範から抜粋)

-

公正、透明かつ健全な事業活動の推進と腐敗の防止

GS YUASAは、お客様、お取引先様、株主、地域社会の皆様の信頼の獲得を第一に考え、かつ各国、各地域の関係法令、ルールを遵守し、透明な事業活動を行います。また、あらゆる形態の腐敗防止に取り組み、違法な政治献金、公務員に対する贈賄は行わず、反社会的勢力である個人および団体とは一切の関係を持ちません。

-

1-2. 公私混同の排除

私たちは、個人的な目的で会社の資産や経費を使い、または職権を利用して個人的な利益を図る等、会社の利益を毀損する行為を行いません。

-

1-8. 政治献金規制の遵守

私たちは、商取引の獲得または維持、非公開情報の入手等、業務上何らかの見返りを求める政治献金を行いません。また、政治献金を行う際は、事業活動を行う国、地域の法令に定められた条件を遵守します。

-

1-9. 公務員への接待、贈答の禁止

私たちは、利害関係のある公務員およびそれに準ずるものに対し、金銭の提供、接待、贈答、その他の利益、および便宜の供与を一切行いません。

-

1-10. お取引先様との健全な関係

私たちは、お取引先様との健全な取引関係に努め、お取引先様から社会通念を超える金銭、財物または接待を受けません。

-

本方針において、腐敗とは、権力や立場を悪用して不当な利益を獲得することを指し、贈賄*1、汚職*2、利益相反*3などを含みます。

1贈賄とは、営業上の不正な利益を得るために、公務員等ならびに民間企業であっても現地法令により規制の対象となる相手に対して、不正な便宜や利益の提供を約束または供与することを指します。通常業務の円滑化または迅速化を目的として、本来支払う必要のない少額の金銭を公務員に支払うファシリテーション・ペイメントを含みます。

2汚職とは、営業上の不正な利益を得るために、公務員等以外の者(取引先など)に対して、不正な便宜や利益の提供を約束または供与することを指します。不当な手段による取引の獲得などが含まれます。

3利益相反とは、企業の責任と個人的な利益との間に矛盾が生じる状況を指します。役員や従業員が自己利益を得るために会社の意思決定に影響を与えようとする、または取引先や家族などとのつながりによって客観的な意思決定を妨げるような状況などが含まれます。

グループ腐敗防止規則とその運用体制

当社は、腐敗防止の取り組みをグループ全体に浸透させることを目的に、「GSユアサグループ腐敗防止規則」を制定しています。当社中核事業会社である株式会社GSユアサが中心となり、各事業会社における腐敗リスクの特定・分析・評価を行い、リスクベース・アプローチに基づいた効果的な腐敗防止プロセスの構築を推進していく予定です。その際には、外部弁護士などの有識者の意見も取り入れ、評価の客観性と適切性の確保に努めます。

グループ腐敗防止規則の主な内容

-

賄賂供与の禁止

利害関係のある公務員等へのあらゆる賄賂の提供を禁止するとともに、ファシリテーション・ペイメントも原則として禁止しています。

-

過度な接待・贈答の授受の禁止

第三者(顧客、サプライヤーなど)への接待や贈答、または第三者からの接待や贈答については、所定の手続きに従って事前承認を得ることを規定しています。なお、性質上事前の承認が困難な場合には、速やかに事後報告を行うものとします。

-

利益相反行為の禁止

会社の利益を損なってまで自己の利益を追求することを禁止しています。本人または親族等が経営に関与する企業との取引、あるいは他社の役員への就任にあたっては、所定の手続きに従って事前報告を行うことを義務付けています。

-

不適切な寄付および政治献金の禁止

政治献金は原則として禁止するとともに、寄付についても目的、交付先、金額などを事前に審査することを規定しています。

-

ビジネスパートナーの調査、監視

ビジネスパートナー(エージェント、コンサルタント、代理店、仲介業者など)への業務委託に際しては、事前に十分な腐敗調査を実施するとともに、取引開始後もモニタリングを行う。不適切な行為が確認された場合には、取引の中止を含む適切な措置を講じます。

-

会計記録の正確な保持

不透明な支出を排除するため、会計記録は正確かつ適正に行うことを義務付けています。

-

通報義務

従業員が不審な行為を発見した際は、各グループ会社に設置された通報窓口に報告することを義務付けています。

-

取締役会による監督

年1回以上、取締役会はグループの腐敗防止体制の運用状況について報告を受け、必要に応じて見直しを指示することを規定しています。

-

定期的な教育・監査

グループ会社や業務の腐敗リスクに応じた頻度で、定期的な教育と監査を実施することとしています。

-

罰則

本規則に違反した者は厳正な処分を受けることを規定しています。ただし、生命や身体の脅威から逃れることを目的とした行為については、脅威が去った後に速やかに通報することを条件に免責することを規定しています。

腐敗リスクの管理

腐敗防止規則に基づく管理体制に加えて、当社グループは、グループ全体の事業リスクを管理する全社的なシステムの中で、腐敗リスクについても顕在化を防止する活動(リスクの特定、分析、評価、対応など)を実施しています。また、腐敗を含む事業リスクが顕在化する事態に備えて、危機事象を迅速に把握する緊急連絡網や重大な危機事象が発生した場合に会社損失の最小化などを図る体制を整備しています。

危機管理体制と通報制度

腐敗を含む事業リスクが顕在化した場合には、緊急連絡網を活用して迅速に状況を把握し、重大な事案と判断された場合は、全社横断の危機管理対策本部を設置し、損失の最小化などを図る体制を整えています。また、従業員、派遣社員、サプライヤー様が匿名で企業倫理全般に関する相談や報告が可能な通報窓口を社内外に設置しています。腐敗に関する通報があった場合には、情報提供者の保護を図った上で、適切な措置を講じる体制を構築しています。

なお、当社グループにおいて、2024年度に腐敗行為に関する事象は発生していません。

内部通報制度(企業倫理ホットライン)については、こちらをご参照ください。責任ある政治的関与

当社グループは、政治・行政との適正な関係を構築することが公正な事業慣行を維持する上で重要であると考えています。特に、グローバルに事業を展開する当社グループでは、国内外の政治資金に関する法令を厳格に遵守しています。また、当社グループの方針として政治献金を原則禁止しており、これは当社グループの腐敗防止規則にも明確に規定されています。2024年度においても、一切の政治献金は行っておりません。

腐敗防止に関する教育

国内グループ会社では、有期契約社員やパートタイマーを含めた全従業員を対象に、企業倫理基準に関する教育をしています。特に、腐敗を含む意図的な不正行為の防止の重要性を認識し、教育資料を用いたミーティング形式の研修を定期的に開催することで、従業員の倫理意識の向上を図っています。

サプライチェーンにおける腐敗防止への取り組み

当社グループは、サプライチェーン全体における腐敗行為の防止を目的として、不適切な利益の供与や受領に関する行為(贈賄、収賄、恐喝、横領、インサイダー取引、違法な政治献金など)を禁止するCSR調達ガイドラインを策定しています。サプライヤーには、本ガイドラインへの適合を求めるとともに、定期的に腐敗防止に関する取り組み状況を確認し、必要に応じて改善を依頼しています。また、新規取引に際しては、本ガイドラインに同意いただいたサプライヤーを選定し、公正な取引をはじめとする社会的責任に関する基準を盛り込んだ取引契約を締結しています。

CSR調達に関する情報については、こちらをご参照ください。情報セキュリティ

情報セキュリティへの取り組み

当社グループは、情報セキュリティを重要な経営課題の一つと位置づけ、グループ全体で体制の強化に取り組んでいます。中核事業会社の情報システム部門では、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO 27001の認証を取得するとともに、セキュリティ専任部署を新設してグループ内の情報セキュリティ管理体制を統括しています。

具体的な対策としては、パソコンなどのエンドポイントに対するマルウェア対策のほか、万一の感染や侵入に対しても迅速に検知・対応できるセキュリティツールを導入してインシデント対応力を強化しています。また、外部セキュリティサービスによる通信の常時監視や不正アクセス検知システムを活用し、社内ネットワークへの不正アクセス防止に努めています。さらに、機密情報の流出防止策として、社外持ち出し用パソコンのデータ暗号化も実施しています。

また、当社グループにおける情報システムの信頼性確保に向けて「情報セキュリティ管理規程」などの社内規則を整備し、従業員に対しては情報システムの適切な利用を徹底するために、情報セキュリティに関するハンドブックの配布、eラーニング、社内向けメールマガジンを通じた継続的な啓発活動を行っています。

加えて、グループ会社およびサプライチェーンのセキュリティレベル向上にも注力しており、国内外のグループ会社および国内の主要サプライヤーに対して、中核事業会社のセキュリティ基準に基づくセキュリティ対策状況の調査を実施し、脆弱性が確認された場合には、必要な対処を指導しています。

情報セキュリティに関する社内啓発活動の実施状況 (2024年度)

| 項目 | 実施回数 |

|---|---|

| eラーニング | 1回 |

| 標的型攻撃メールへの対応訓練 | 2回 |

| コラム記事を掲載したメールの配信 | 4回 |

| 啓発を目的としたメールマガジンの発信 | 12回 |

知的財産の保護

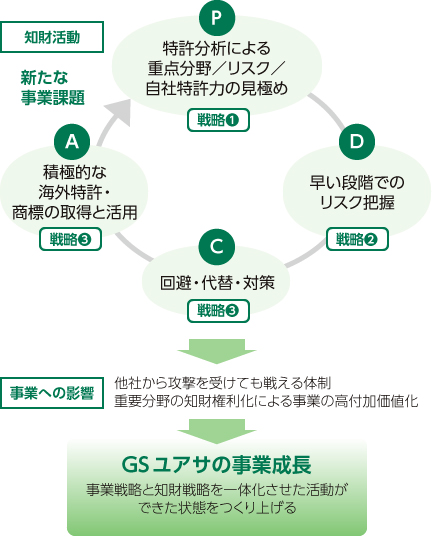

知的財産に対する戦略的な取り組み

当社グループは、当社の長期ビジョン「Vision 2035」の実現に向けて、知的財産活動を積極的に推進しています。その方針として、モノ(製品)とコト(ソリューション、サービス)の両面において、既存事業および新規事業領域の成長を知的財産で支えるとともに、他社が必要とする知的財産権を戦略的に取得・資産化することを掲げています。

第六次中期経営計画の最終年度である2025年度は、これまでに抽出された重要技術に加え、新たに発生した重要技術についても精緻な分析を実施し、それらに対して他社の参入を防ぐ特許網の構築を進めています。さらに、当社の知的財産権を侵害する第三者に対しては、必要に応じて特許権を行使することで、自社の権益の保護に取り組んでいます。

❶事業判断に役立つ知財分析情報をタイムリーに展開

これまでは、自社の特許スコアの概要を経営層に報告し、マクロ視点での分析を実施してきました。2024年度からは、開発部門と連携して主要な開発テーマごとに自社および他社の特許を分析しています。その上で、保有特許の棚卸やリスクの事前把握、注力分野の選定、有力特許の活用について検討を行い、具体的な対応を進めています。

❷バッテリーEV、リチウムイオン電池事業に寄与する重要テーマの特許網構築

当社がこれまで培ってきた権利化プロセスの変革手法を活かし、将来の事業に大きな影響を与える技術を「重要技術」として特別な対応を実施しています。一般的な出願活動との差別化を図り、自社技術の防衛にとどまらず、他社が容易に回避できない強力な特許群を形成することで、競争優位性の確立を目指しています。

❸新規事業領域における特許権の確保

Vision 2035の実現に向けてソリューションやサービスを提供するにあたり、「コト」の価値に関わる特許を早期の段階で抽出する活動を継続的に行っています。こうした「コトづくり」に関する特許は、現在では当社の全体出願の約20%を占めており、今後、他社との協業を見据えたうえで、必要となる特許資産の整備につながっています。

当社グループにおける知的財産活動のイメージ

経営層とのコミュニケーション

当社グループでは、経営層と知財戦略方針を期初に検討し、年2回の経営会議を通じて、本方針の達成状況、新たな課題や係争に関する状況などを報告しています。

経営層との検討テーマの例

- 特許スコアに関する報告、競合会社の特許分析

- 中国・アセアン・香港での商標侵害対策

- 米国でのNPE(Non-Practicing Entity)対策

グローバルな活動

当社グループでは、大部分の国内特許出願を海外の特許出願に展開しています。また、海外における新興企業の競合化を抑制するために、特許権を活用した事業防衛にも注力しています。

商標権については、中国やアセアンなどの模倣品業者に対する模倣品の摘発や差止損害賠償請求訴訟などによって、模倣ビジネスの抑制を図っています。また、大きな成果を得た模倣品対策情報を当社や海外関係会社のWebサイトを通じて公開することで、模倣品業者を牽制しています。

特許保有件数 (2024年度)

| 国内 | 海外 | 合計 |

|---|---|---|

| 2,243 | 1,936 | 4,179 |

リスク管理

基本的な考え方

当社グループでは、企業が永続的に成長していくために、リスク管理は欠かすことができないものと考えています。リスクが顕在化することによって発生した危機事象が当社グループや社会に重大な影響を及ぼすことがないように、当社グループは基本的な考え方として次の2つが重要と考えています。

まず、リスクを予見、把握し、適切な事前措置を実施することによって、リスクの顕在化(危機事象の発生)の未然防止を行います。また、万が一、危機事象が発生した場合に損失を最小限に抑えられるように、あらかじめ有効な措置を講じておきます。当社グループでは、このような考え方を基本とした適切なリスク管理を推進する「リスク管理規則」を制定しており、従業員などの責務やリスク管理推進体制などを規定しています。

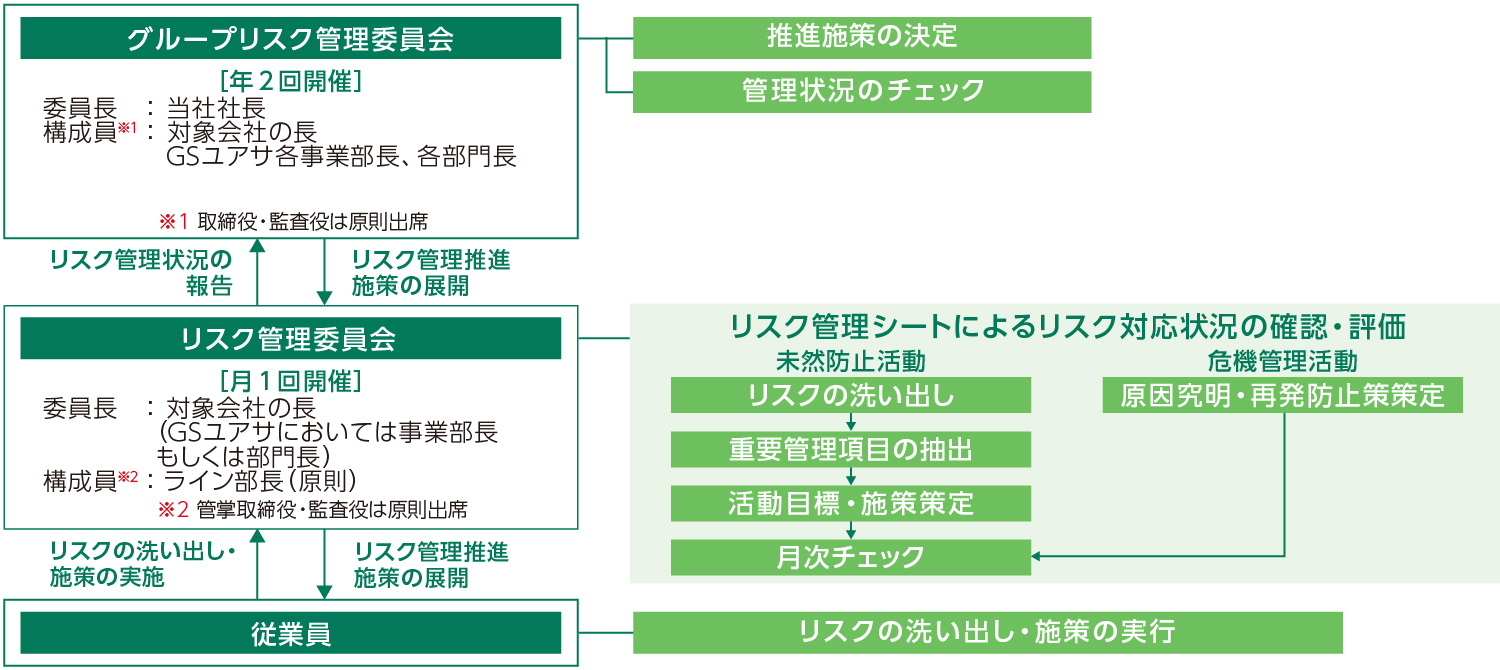

リスク管理の体制と機能

グループリスク管理委員会によるリスクマネジメント

グループ全体のリスク管理の推進とリスク情報の共有化を図るために、半年に1度、当社社長を委員長とし、各部門リスク管理委員長を構成員としたグループリスク管理委員会を開催しています。同委員会では、リスク管理施策の決定を行うとともに、各部門リスク管理委員長が報告したリスク管理状況に対して適切なリスク管理措置が実施されていることを確認しています。また、それぞれのリスク管理のあり方について、積極的な意見交換と情報共有を行っています。

リスク管理シートによるリスクマネジメント

各部門では、リスク管理規則に従って、「リスク管理シート」を用いたリスクマネジメントを実施しています。活動概要は次の通りです。

- step.1:各部門や従業員によるリスクの洗い出し

- step.2:重点的に管理するリスクを特定し、未然防止策を決定

- step.3:各施策の実施状況の確認(毎月実施)

また、万が一、危機事象が発生した場合には、当該事象の早期解決および業務の正常化を図るとともに、根本原因を究明して真の原因に対する再発防止策や水平展開を講じています。また、毎月、リスク管理シートを用いて対応状況を確認しています。

部署ごとに作成されたリスク管理シートは部門ごとに集約され、その部門を管掌する取締役および監査役が出席するリスク管理委員会でリスク対応状況の確認や評価を行います。委員会における議論の内容は、必要に応じて各部署や従業員へフィードバックされ、リスク管理の実効性を向上させるしくみとなっています。

危機発生時の体制

リスクが顕在化する事態に備えて、経営危機事象を迅速に把握する緊急連絡網などの体制を整備しています。重大な危機事象が発生した場合には、会社損失の最小化を図るために、当社社長を委員長とし、グループリスク管理委員会の中から選定された委員を構成員とする危機管理対策本部を設置して、迅速かつ十分な注意をもって適切に対応します。

当社グループのリスク情報については、こちらをご参照ください。