適正な労働環境の維持、向上

Conservation and Improvement of Adequate Working Environment

私たちは、多様性を尊重し、一人ひとりの個性を生かせる働きやすい環境づくりと、

仕事に意欲的に取り組める職場環境の維持・向上に努めています。

人的資本経営の推進

人的資本および多様性への対応

当社グループは、すべての現場で働く人材が持つ多様な価値観、経験、知識、能力を最大限に活かし、知恵を出し合い、新しい価値を創造し続けることが重要であると考えています。当社グループでは、中長期的に企業競争力を高め、想定外の変化に耐え得る柔軟性と強靭性を確保し続けるために、組織力の強化および人的資本の向上を図っています。また、一人ひとりの個性や能力を活かし、やりがいを持って働き続けられる職場環境の整備に取り組んでいます。

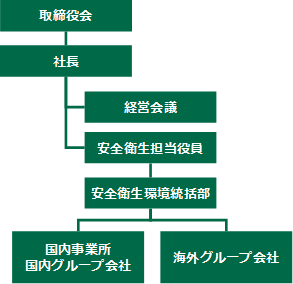

当社グループでは、人材の価値を最大限に引き出して中長期的な企業価値向上につなげる経営を推進するために、中核事業会社(株式会社 GSユアサ)が人的資本および多様性に関する課題への対応計画を立案・実施し、当社取締役会が中核事業会社からの定期的な進捗報告内容に応じて必要な指導を行うなど、グループ全体を統括しています。人的資本および多様性に関連する方針、戦略、重要課題については、中核事業会社に設置したサステナビリティ課題全般に関する協議、立案、推進を行う組織(サステナビリティ推進委員会)で協議した上で、取締役社長を責任者とする経営会議に報告されます。

新規雇用者の人数と比率(2024年度、株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年齢層 | 新規雇用者数 (人) | 比率 (%) | 新規雇用者数の内訳 (人) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 新卒採用 | キャリア採用 | |||||||

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |

| 10代 | 26 | 2 | 11.5 | 0.9 | 26 | 2 | 0 | 0 |

| 20代 | 94 | 40 | 41.6 | 17.7 | 56 | 25 | 38 | 15 |

| 30代 | 42 | 10 | 18.6 | 4.4 | 0 | 0 | 42 | 10 |

| 40代 | 7 | 2 | 3.1 | 0.9 | 0 | 0 | 7 | 2 |

| 50代 | 2 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

| 60代 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 合計 | 172 | 54 | 76.1 | 23.9 | 82 | 27 | 90 | 27 |

離職者の人数と離職率(2024年度、株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年齢層 | 離職者数 (人) | 離職率 (%) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 合計 | |

| 10代 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 20代 | 16 | 3 | 2.8 | 1.6 | 2.5 |

| 30代 | 31 | 7 | 3.6 | 4.3 | 3.7 |

| 40代 | 7 | 2 | 1.1 | 2.4 | 1.3 |

| 50代 | 8 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |

| 60代 | 10 | 2 | 3.4 | 10.5 | 3.8 |

| 合計 | 72 | 14 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |

従業員の人数と比率(2024年度、株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 区分 | 人数 (人) | 区分別男女比率 (%) | ||

|---|---|---|---|---|

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |

| 正社員 | 3,130 | 578 | 84.4 | 15.6 |

| 有期雇用社員* | 300 | 20 | 93.7 | 6.3 |

| 合計 | 3,430 | 598 | 85.2 | 14.8 |

契約社員、嘱託社員、再雇用社員など

全従業員に占める女性比率

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 適用範囲 | 対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社 GSユアサ | 正社員 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 14.7 | 15.6 |

| グループ全体 | 正社員、有期雇用社員 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 9.7 | 9.9 |

労働基準法に関する是正勧告

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 適用範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社 GSユアサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| グループ全体 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

TOPICS

ダイバーシティ特設サイトの開設

株式会社 GSユアサでは、ダイバーシティに対する考え方や活動状況などをタイムリーに情報提供する特設サイトを2020年4月に開設しました。本サイトは、当社グループにおける女性活躍推進をはじめとしたダイバーシティや働き方改革について目標や実績、取り組み内容をわかりやすく掲載しています。

今後も、多様な人材がその能力を最大限に発揮することができる機会を提供する計画やパフォーマンスなどの情報を積極的に開示していきます。

ダイバーシティ特設サイトについてはこちらをご覧くださいTOPICS

GLTD制度の導入

当社グループは、従業員が安心して働ける環境整備や福利厚生制度の拡充を目的として、2019年11月よりGLTD(団体長期障害所得補償保険)制度を導入しました。GLTD制度は、従業員が病気やケガによって長期療養を余儀なくされた場合に、収入の心配をせず療養に専念できる環境を整え、早期の復職を支援するものです。最長60歳までの一定収入を補償するとともに、従業員の自助努力によって補償額を上乗せすることが可能となっています。

TOPICS

従業員持株制度の導入

当社グループは、従業員の福利厚生の一環として、有期雇用社員を含むすべての従業員を対象に従業員株式購入制度を導入しています。本制度では、従業員が1,000円という少額から加入でき、拠出金は給与から天引きされます。さらに、搬出金の10%を補助することで、従業員の自社株購入や経済的な負担を軽減し、長期的な資産形成を支援しています。この制度を通じて、従業員の会社への愛着や結びつきを深め、企業と従業員が一体となって持続的な成長を目指しています。

労働時間の最適化

適正な労働時間の維持

当社グループは、従業員の健康を守り、安心して働ける職場の実現を目指して、労使が協力して労働時間の適正化に取り組んでいます。株式会社 GSユアサでは、労働時間の正確な把握と管理を行うシステム(勤怠管理システム、入出門管理システム)を導入して運用しています。また、労使で毎月開催する労働時間専門委員会で長時間労働者などの状況確認を行うなど、適正な労働時間管理に取り組んでいます。

長時間労働となった従業員に対しては産業医面談による健康状態の把握などを行い、上司への長時間労働抑制勧告制度(「働き方改革」参照)により労働時間の削減対策を講じています。また、毎年、従業員に対して労働時間ルールの理解促進と適切な労働時間管理をテーマとしたコンプライアンス教育を実施しています。

当社グループは、すべての従業員が適正な労働時間内で働ける環境を整備し、過重労働の防止に努めていきます。また、当社グループに限らず、サプライチェーン全体における過重労働防止の取り組みを推進していきます。

年間総労働時間(単位:時間)(株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 年間所定労働時間 | 1,710 | 1,697 | 1,687 | 1,690 | 1,697 | 所定労働時間から休暇取得時間および不在時間(遅刻、早退など)を差し引いた時間 |

| 年間所定外労働時間 | 196 | 198 | 205 | 192 | 179 | 月平均(2024年度):14.9時間 |

| 合計 | 1,906 | 1,895 | 1,892 | 1,882 | 1,876 |

対象者:一般社員(休職者・海外駐在員除く)

期間:1月~12月

働き方改革

当社グループでは、従業員の心身の健康を維持することによる仕事の効率性や業務に対する創造性の向上を目的として、労使が協力して長時間労働抑制や年次有給休暇の取得促進に取り組んでいます。

メリハリのある働き方を目指す取り組みの事例(株式会社 GSユアサ)

- 週1回のノー残業デーの設定

- 年間最低10日間の年次有給休暇取得の義務化

- ワークライフシナジー休暇の設定(有給休暇の連続取得の推奨)

- 所定休日の2日連続労働の禁止

- 深夜帯時間外労働の原則禁止(午後10時~翌午前5時)

- 深夜帯時間外労働を行った場合の翌日の始業時刻の繰り下げ(休息時間確保)

- 基準時間超過労働者のモニタリング、上司に対する長時間労働抑制対策実施勧告制度の運用

- 仕事の効率性や業務に対する創造性の向上、業務配分の適正化に資する改善活動の推進

- 作業性や生産性などが一定以上に向上した改善活動に対する表彰制度の運用

年次有給休暇取得状況(株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 対象者 | 算出方法 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年次有給休暇取得率 | % | 77.8 | 79.2 | 83.3 | 84.3 | 85.8 | 一般社員 | 有給休暇取得合計日数 / 有給休暇支給合計日数 |

| 法定付与に対する有給休暇取得率 | % | 93.3 | 94.2 | 98.2 | 100.9 | 99.2 | 一般社員 | 有給休暇取得合計日数 / 有給休暇法定付与合計日数 |

| 年次有給休暇取得日数 | 日 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18.0 | 18.4 | 一般社員 | 有給休暇取得合計日数 / 対象者数 |

休職者および海外駐在員を除く

期間 9月~8月

適切な賃金の支払い

最低賃金の確保

従業員が安心して健康的に暮らしていくためには、従業員にとって重要な生活の糧となる賃金を適正かつ確実に支払う必要があります。

当社グループでは、正しく計算された賃金を遅滞なく従業員に支払うため、適切な労働対価の支払い方法などを定めた社内規則に基づく運用を徹底しています。また、賃金支払い時には、従業員が理解しやすい給与明細書を提供し、給与明細書には労働対価を確認できる十分な情報を含めています。なお、性別による賃金格差が発生するような制度(男女別の賃金体系や人事評価基準など)は設けていません。

当社グループは、地域の最低賃金以上の基本給を従業員に支払うことはもとより、雇用形態に関わらない公正な待遇を確保する取り組みを推進しています。

地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(2025年度、株式会社 GSユアサ)

| 職種 | 比率(平均) |

|---|---|

| 総合職 | 150% |

| 製造職、事務職 | 127% |

地域別最低賃金改定状況データ(厚生労働省)を参考に算定

中長期的な人材育成

自律型人材の育成

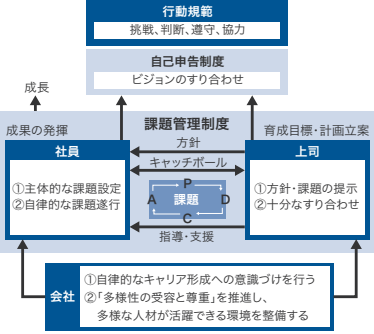

当社グループは、企業理念である「革新と成長」を具現化するために、課題管理制度を中心としたOJT*を通じて、自律型人材の育成と活躍支援に注力しています。自律型人材とは、高い自己成長意欲と自己管理能力を持ち、主体的に行動できる人材です。当社グループは、未来を担う重要な存在として、自律型人材の育成に積極的に投資していきます。また、当社グループでは、全ての従業員が自己革新を促進するための自発的な学びの機会を提供する教育体制を整備しています。さらに、年齢や経験に関係なく、重要な役割や業務に参加し、成果に見合った評価が受けられる人事制度の導入を検討しています。当社グループは、これらの取り組みによって、社内の人材の流動性を高め、個々の成長とエンゲージメントを促進し、新たな価値創造を加速させることができると考えています。なお、当社グループの持続的な成長には、グローバルな視点を持つリーダーの育成が不可欠です。そのため、事業間の人材の流動性を促進するだけでなく、次世代のリーダーを育成するための教育やタレントマネジメントを計画的に推進していきます。

現場での実務をベースに知識やスキルを習得させる人材育成手法

人材育成の基本

階層別研修体系

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 階層 | 研修名 |

|---|---|

| 内定者 | ●内定者研修 |

| 入社1年目 | ●新入社員研修(キャリア入社者除く)、●新入社員フォロー研修(キャリア入社者除く)、●キャリア入社者研修(キャリア入社者のみ)、●CSR・コンプライアンス・環境・安全衛生教育 |

| 入社2年目 | ●ロジカルコミュニケーション研修 |

| 入社3年目 | ●スキル・アップ研修、●新入社員サポーター・OJT研修、●CSR・安全衛生教育 |

| 入社4年目 | ●パワー・アップ研修、●新入社員サポーター・OJT研修、●CSR・安全衛生教育 |

| 入社6年目 | ●キャリア・アップ研修、●キャリア・アップフォロー研修、●新入社員サポーター・OJT研修、●CSR・IR教育 |

| 係長、リーダー | ●新任係長・リーダー研修、●次世代ビジネスリーダー育成研修、●キャリア面談サポート研修、●CSR・環境・安全衛生教育 |

| 課長 | ●新任管理職研修、●マネジメント研修(管理職フォロー研修)、●次世代ビジネスリーダー育成研修、●CSR・コンプライアンス教育 |

| 部長 | ●新任部長研修、●次世代ビジネスリーダー育成研修、●CSR・コンプライアンス・環境教育 |

区分別研修体系

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 区分 | 研修名 |

|---|---|

| 階層別 | (階層別研修体系を参照) |

| ビジネススキル | ●ロジカルコミュニケーション研修、●ファシリテーション研修、●タイムマネジメント研修、●プロジェクトマネジメント研修、●コーチング研修、●英文Eメールライティング研修、●技術・技能系通学講座® |

| 資格取得 | ●機械保全技能検定、●ビジネス実務法務検定(外部)、●ビジネス会計検定(外部)、●QC検定 |

| 自己啓発 | ●TOEIC、●オンライン英会話講座、●通信教育 |

| ダイバーシティ | ●女性リーダー・キャリアアップ研修、●ダイバーシティマネジメント研修(管理職)、●リーダーシップ強化プログラム、●女性の健康管理プログラム、●ダイバーシティマネジメントプログラム |

| グローバル人材育成 | ●海外実習派遣制度(駐在候補者の養成)、●海外赴任前研修(語学、マネジメントスキルなど) |

| キャリア自律 | ●階層別キャリアデザイン研修(入社1年目~6年目)、●キャリアデザイン研修42(40代社員)、●キャリアデザイン研修57(50代社員)、●キャリア面談サポート研修(管理職) |

人材育成に関する研修時間(2024年度、株式会社 GSユアサ)

| 項目 | 区分 | 平均研修時間 (h/人) | 総研修時間 (h) |

|---|---|---|---|

| 性別 | 男性 | 6.66 | 22,849 |

| 女性 | 9.30 | 5,560 | |

| 合計 | 7.05 | 28,409 | |

| 従業員区分 | 無期雇用 | 7.62 | 28,238 |

| 有期雇用 | 0.53 | 171 | |

| 合計 | 7.05 | 28,409 |

従業員のキャリア開発の支援

当社グループは、従業員が個々に描くキャリアビジョンを実現し、会社の新たな価値創造との両立を図る取り組みを推進しています。

従業員の多様なキャリア開発への取り組みを強化するために、階層別のキャリア開発研修に加えて、年齢別のキャリアデザイン研修を導入しています。管理職向けにはキャリア面談を効果的に行うためのサポート研修も取り入れ、従業員のキャリア自律を支援しています。

また、経営戦略に沿ったスキル習得を目的として、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進に必要なスキルを有する人材の育成を促進するプログラムを継続して実施しています。今後は、個々の業務に必要なスキルや技術の習得、新規事業に対する発想力の向上などを目的とした、従業員が選択して受講できる研修を導入する予定です。さらに、従業員が自身のスキルを発揮してキャリアアップに貢献できるしくみとして、新規事業アイデア提案プログラムを立ち上げています。本プログラムは、全従業員に新規事業のアイデアを提案できる機会を提供することで、新たなビジネスチャンスの創出を目指しています。

また、従業員の自発的なキャリア形成を支援するために、キャリア目標自己申告制度の運用促進や、階層別キャリア開発研修の推進に取り組んでいます。さらに、企業内部で人材を募集する社内公募制度を導入し、事業戦略に柔軟に対応するとともに、従業員が自律的にキャリアを形成するための取り組みを推進しています。

多様な働き方の尊重

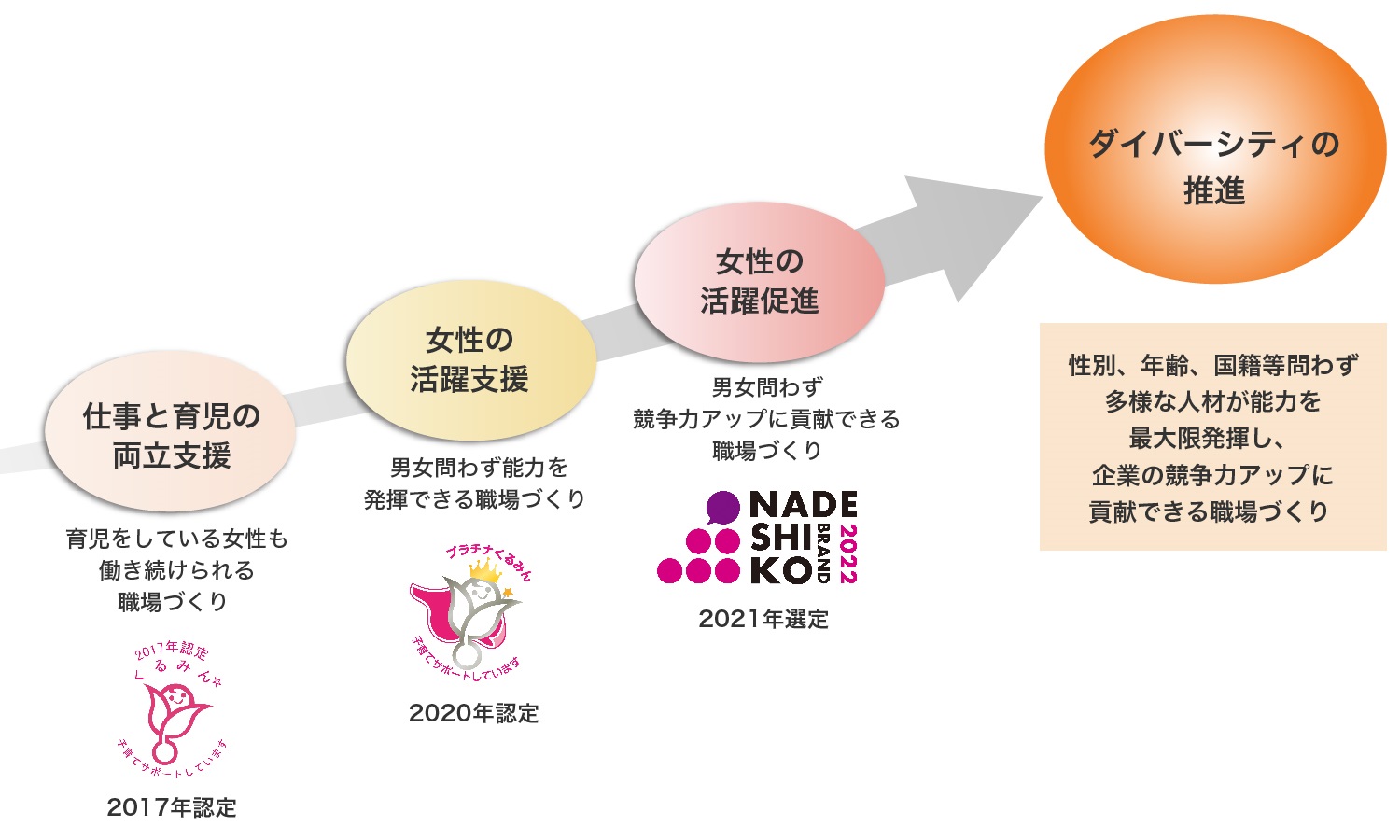

女性活躍の推進

株式会社 GSユアサでは、「キャリア形成」と「両立支援」という二つの軸を同時に支援することで、女性従業員が活躍できる機会の拡大を図っています。

2018年に「GYみらいプロジェクト」を発足し、多様な人材の積極的な採用と、それぞれの個性や能力を活かせる環境整備を持続的に行い、一人ひとりがいきいきとやりがいを持って働き続けられる職場づくりに取り組んでいます。また、経営トップが女性活躍推進の重要性や意義について定期的に全従業員に対しメッセージを発信しています。

トップメッセージ

当社は、「自律型人材の育成」と「多様性の受容と尊重」を推進し、企業理念である「革新と成長」を実現します。

持続可能な未来を築くために多様性を競争力の源泉とし、一人ひとりの個性と能力を尊重することで、

個人と組織が共に成長する企業を目指します。

私たちは「3つのL」をスローガンに掲げ、誰もが自分の色で輝き続ける

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)に取り組みます。

スローガン:3つのL

従業員のつながりを

強化して

仕事とライフイベントの

両立を支援し

自律と成長の機会

へと導こう

株式会社 GSユアサのDE&I

| Diversity | 一人ひとりの個性と能力を尊重し、多様な視点を受け入れる |

| Equity | 個々に応じた支援により、活躍の機会を公平に提供する |

| Inclusion | あらゆる意見を認め合い、個人と組織が共に成長できる職場文化を築く |

女性活躍推進のロードマップ

女性活躍推進行動計画

(2023年4月1日~2026年3月31日)

- 目標 1管理職に占める女性割合を2025年3月末までに6%以上とする

- 目標 2新卒者の総合職採用に占める女性割合を毎年度30%以上とする

- 目標 3一般社員全員の有給休暇取得率を毎年度70%以上とする

女性活躍推進の施策に関する重要な管理指標

| 区分 | 目標 (2025年度) | 実績 (2024年度) |

|---|---|---|

| 新卒総合職採用者に占める女性の割合(%) | 30以上 | 27.0 |

| 労働者に占める女性の割合(%) | 17以上 | 15.6 |

| 管理職に占める女性の割合(%) | 6以上 | 4.6 |

| リーダーに占める女性の割合(%) | 12以上 | 9.1 |

| 男性の育児休業取得率(%) | 100 | 71.3 |

女性従業員の活躍機会の拡大に向けた取り組み

- 女性活躍推進の取り組みプロセスを管理職登用時の評価基準や管理職の評価指標に設定

- 昇進・登用における公平性の担保(ライフイベントなどへの対応)、および専門性に応じた役割の付与

- 女性管理職や女性役員の戦略的な登用(能力や昇進意欲の高い女性従業員の中長期的な確保など)

- 女性管理職(管理職候補者を含む)のキャリア採用の検討

TOPICS

2021年度のなでしこ銘柄に選定

当社は、経済産業省と東京証券取引所が共同で主催する「なでしこ銘柄」に2022年3月に選定されました。

「なでしこ銘柄」は、中長期の企業価値向上を重視する投資家に女性活躍推進に優れた日本の上場企業を毎年度紹介することで、企業への投資を促進し、各社の取り組みを加速させることを目的としています。

TOPICS

女性社員へのキャリアアップ研修の開催

当社グループでは、管理職に占める女性比率の向上を目指し、女性社員を対象とした研修を実施しています。2024年度には、管理職候補となるリーダー職の育成を目的に、リーダー職候補の女性社員を対象としたキャリアアップ研修を開催しました。本研修では、社内の女性管理職と外部講師によるパネルディスカッションを通じて、キャリア形成における課題や不安と向き合いながら、前向きにキャリアを描く意識の醸成を図りました。受講者がリーダー職をより身近に感じることで、将来的なキャリアの選択肢として、リーダー職や管理職を視野に入れる意識変革を促しています。

障がい者の雇用

株式会社 GSユアサは、障がい者雇用を推進するために、2007年 12月に特例子会社*の認定を取得した会社を含め、障がいを持つ従業員に働く場を広く提供しています。

2025年4月1日時点における株式会社 GSユアサの障がい者雇用率は、法定雇用率(2.5%)を満たしています。今後も継続して、障がい者の能力や特性に応じた雇用管理などの取り組みによって、働きやすい職場環境の維持および向上に努めます。

特例子会社:子会社が障がい者雇用に特別の配慮をしていると厚生労働大臣から認定を受けた場合に障がい者雇用率の算定において親会社の一つの事業所とみなすことができる障害者雇用促進法による制度

障がい者雇用率の推移

| 適用範囲 | 2021年4月 | 2022年4月 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 |

|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社 GSユアサ | 2.56 | 2.68 | 2.52 | 2.64 | 2.93 |

高年齢者の再雇用

株式会社 GSユアサでは、定年を迎えた従業員が豊富な経験や高度なスキル・技能を活かして働き続けられる再雇用制度を運用しています。定年を迎えた従業員が雇用延長を希望する場合、業務の必要性や本人の職務能力などを評価した上で適切な処遇決定や人員配置を実施しています。また、再雇用者が働きがいを持って働くことができるように、現役社員と同様な業務目標管理制度を運用して業務実績を処遇に反映しています。

今後、日本の社会は、少子高齢化が進み、人材確保が困難となる状況が想定されています。株式会社 GSユアサは、高年齢者の雇用に取り組むことで、労働力不足を解消する一つの対策として捉えるだけに留まらず、優秀な高年齢者がスキルやノウハウを発揮することによる持続的な事業成長力の向上を目指しています。

高齢者の再雇用状況(2024年度、株式会社 GSユアサ)

| 区分 | 雇用者数 (人) | 雇用率 (%) | 再雇用希望者 雇用率(%) |

|---|---|---|---|

| 男性 | 58 | 73.4 | 100 |

| 女性 | 3 | 100 | 100 |

| 合計 | 61 | 74.4 | 100 |

雇用率:定年退職者における再雇用者の割合

再雇用希望者雇用率:再雇用希望者に対する雇用の割合

TOPICS

ライフプランセミナーの開催

株式会社 GSユアサでは、50歳および57歳を迎えた従業員を対象としてライフプランセミナーを実施しています。本セミナーでは、従業員がライフマネープラン設計や資産運用などに関する理解を深め、定年退職後に豊かなセカンドライフを送ることができるように支援しています。

仕事と育児・介護の両立支援

株式会社 GSユアサは、「社員が育児や介護に参加しやすい環境作り」を目指して出産・育児、介護などに関する支援制度を整備しています。制度の活用促進のため、社内イントラネットに「育児・介護支援ポータルサイト」を開設して、育児・介護関連制度に係る情報を発信しています。また、「仕事と育児の両立支援ハンドブック」を上司向けと部下向けに発行し、全従業員へ配布しています。さらに、マネジメント層に対しても階層別研修などを活用して周知徹底を図り、育児や介護に関する支援制度を男女問わずに利用できる職場づくりを目指しています。

2025年度からは、従業員が自身のライフスタイルやニーズに応じて福利厚生プログラムを選択できる「選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)」を導入しました。本制度では、自己啓発やレジャーなどの余暇支援に加え、育児や介護に関する多様な支援プログラムも用意しています。育児や介護を担う従業員に対しては、関連用品の購入やレンタル、施設・サービスの利用にかかる費用を補助しています。

今後も、従業員が仕事と育児・介護を両立しながら、その能力を最大限に発揮できる職場環境の整備と制度のさらなる充実に取り組んでまいります。

出産・育児、介護に関する支援制度

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 項目 | 制度 | 内容 |

|---|---|---|

| 出産 育児 |

妊娠中の通勤緩和 | 妊娠中の女性社員に対して勤務の始めまたは終わりの勤務を免除する制度(最大60分/日) |

| 産前産後休暇 | 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間の休暇を取得できる制度 | |

| 妊娠通院休暇・母性保護休暇 | 妊娠中や出産後1年未満の女性社員が健康診査などのために休暇を取得できる制度 | |

| 母性保護休職 | 妊娠中や出産後1年未満の女性社員が休職できる制度(最長1年間) | |

| 慶弔休暇(出産) | 子供が生まれた時に休暇を取得できる制度(3日間) | |

| 育児休業 | 子供を養育する社員に対して休業できる制度(最長で子供が2歳になるまで対象) | |

| 育児短時間勤務 | 小学校6年生以下の子供や障がいを持つ子供を養育する社員が短時間勤務やフレックス勤務ができる制度 | |

| 看護等休暇 | 小学校6年生以下の子供の看護等のために休暇を取得できる制度(子供が一人の場合は5日/年、二人以上の場合は10日/年) | |

| 育児時間の取得 | 満1歳に達しない子供の育児のための時間を取得できる制度 | |

| 時間外労働や深夜労働の免除・制限 | 子供を養育する社員に対して時間外労働や深夜労働を免除・制限する制度 | |

| ベビーシッター派遣事業割引券の交付 | ベビーシッターを利用する社員が利用料金の補助を受けられる制度(対象となる子ども1人あたり最大4,400円/日) | |

| 育児施設・サービスの利用補助 | 小学校就学前の子どもを対象に、保育施設やベビーシッターなどの利用費用を補助する制度 | |

| 育児用品の購入・レンタル補助 | 小学校就学前の子どもを対象に、育児用品の購入や利用にかかる費用を補助する制度 | |

| 介護 | 介護休業 | 家族を介護する社員が休業できる制度(最長1年間) |

| 介護休暇 | 家族を介護する社員が休暇を取得できる制度(対象家族が一人の場合は5日/年、二人以上の場合は10日/年) | |

| 介護短時間勤務 | 家族を介護する社員が短時間勤務やフレックス勤務ができる制度(最長3年間) | |

| 時間外労働や深夜労働の免除・制限 | 家族を介護する社員に対して時間外労働や深夜労働を免除・制限する制度 | |

| 介護施設・サービスの利用補助 | 配偶者を含む二親等以内の家族を対象に、介護や介護サービスの利用費用を補助する制度 | |

| 介護用品の購入・レンタル補助 | 配偶者を含む二親等以内の家族を対象に、介護用品の購入やレンタルにかかる費用を補助する制度 | |

| その他 | 積立休暇 | 失効した年次有給休暇の積立休暇制度(最大40日、家族の看護・介護、小学校3年生までの子供の育児などの事由による取得) |

| 時間単位休暇 | 付与された年次有給休暇のうち1時間単位で休暇を取得できる制度(最大40時間/年) | |

| 在宅勤務制度 | 仕事と育児・介護の両立を促進するために自宅で業務に従事できる制度 | |

| カムバック制度 | 子供の養育、家族の介護などを理由に退職した社員が一定の要件を満たした場合に、再度、社員として採用できる制度 |

育児支援制度(育児休業)の活用状況(株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 年度 | 女性 | 男性 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 取得者数(人) | 取得率(%) | 復職率(%) | 取得者数(人) | 取得率(%) | 復職率(%) | |

| 2020 | 14 | 100 | 100 | 9 | 9.1 | 100 |

| 2021 | 21 | 100 | 100 | 27 | 22.5 | 100 |

| 2022 | 15 | 93.8 | 100 | 49 | 45.4 | 100 |

| 2023 | 21 | 100 | 100 | 84 | 63.6 | 100 |

| 2024 | 23 | 100 | 100 | 87 | 71.3 | 100 |

介護支援制度の活用状況(株式会社 GSユアサ)

| 年度 | 介護休業 | 介護休暇 | ||

|---|---|---|---|---|

| 取得者数(人) | 復職率(%) | 取得者数(人) | 延べ日数(日) | |

| 2020 | 1 | 0 | 24 | 116.0 |

| 2021 | 1 | 0 | 23 | 70.1 |

| 2022 | 3 | 33.3 | 40 | 161.5 |

| 2023 | 4 | 100 | 43 | 129.0 |

| 2024 | 1 | 0 | 74 | 292.0 |

介護休暇の実績データについて

2020年度から2022年度までは、介護休暇の算定期間を9月から翌年8月までとしていましたが、2024年度より算定期間を4月から翌年3月までに変更しました。これに伴い、2023年度については移行期間として、2023年9月から2024年3月までの7か月間を対象としたデータを集計しています。

TOPICS

「プラチナくるみん」*の認定を取得

株式会社 GSユアサは、従前より、社員が仕事と育児を両立できる環境整備を進めており、2017年には「くるみん」の認定を受けました。その後、さらなる両立支援の促進とその効果の拡充を図るための行動計画を策定し、育児短時間勤務制度の対象期間の拡大や育児を対象とする在宅勤務制度の導入などをはじめとした環境整備を実現したことで、2020年度に「プラチナくるみん」の認定に至りました。

当社グループは、今後も社員が安心して仕事と育児を両立できる職場づくりを推進していきます。

「プラチナくるみん」とは、高い水準で子育て支援に取り組んでいる企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

TOPICS

仕事と育児の両立に関する情報交換会の開催

株式会社 GSユアサでは、ライフイベントを迎える社員が仕事と育児をうまく両立し、やりがいを持って仕事に取り組むサポートを目的とした情報交換会を2019年度より年2回開催しています。会社の育児支援制度を活用しながら活躍している社員の体験談を交えたプレゼンテーションや、参加者同士の意見交換を通じて、仕事と育児を両立している社員や将来に両立をチャレンジしようとしている社員の双方にとって有意義な機会となっています。なお、本情報会の参加者は半数以上が男性社員で、当社グループにおける男性社員の育児休業取得率は年々上昇しています。

宗教上の慣習に配慮した事業運営

イスラム教徒が多数を占めるインドネシアに所在する海外グループ会社では、イスラム教の伝統や慣習に配慮した事業運営を行っています。

PT. Yuasa Battery Indonesia、PT. Trimitra Baterai Prakasa、PT. GS Batteryでは、事業所内にモスクを設置しています。従業員には就業時間中におけるモスクでの礼拝を認めており、毎週金曜日の礼拝には社外からも信者が集まってきます。また、当社グループの京都事業所においても、モスクとして利用可能な多目的室を事業所内に設置し、就業時間中における礼拝を認めています。

当社グループは、現地の慣習、文化的価値観、宗教などを理解し尊重することが、現地従業員との良好な関係を築き、事業運営を効果的に進める上で不可欠であると考えています。

従業員のボランティア活動の支援

株式会社 GSユアサでは、従業員が自発的に社会貢献活動に参加できる環境を整えるために、ボランティア休暇制度を導入しています。

本制度は、従業員が自らの意志に従い、地域社会にプラスの影響を与えるためのボランティア活動(環境保全、社会奉仕、社会福祉など)に参加できるものです。従業員が社会貢献に取り組む環境を提供することで、従業員の自己実現を促進し、社会課題への意識を高めることを目指しています。

当社グループは、働き方や休暇の考え方が多様化する中で、従業員のライフスタイルや志向の変化に柔軟に対応することで、従業員エンゲージメントの向上を図っています。

労働安全衛生管理

労働安全衛生の推進

当社グループは、労働者の安全と健康を確保することが事業を行う上での最優先事項であると考えているため、全社一丸となって安全文化構築へ向けた活動を推進するためのグループ方針(安全衛生基本方針)を制定しています。また、すべての従業員と関係者の安全と健康を確保するために、グループ全体の安全衛生を統括管理する組織が国内外の事業所やグループ会社の安全衛生管理の強化を図り、事業部門や事業会社に設置した安全衛生委員会を中心とした管理体制を構築して安全衛生基本方針に基づいた活動に取り組んでいます。

当社グループの国内事業所では、国際規格に準拠した労働安全衛生マネジメントシステム(ISO 45001)を認証取得しています。また、海外グループ会社でも半数以上の生産会社がISO 45001を認証取得しています。国内グループ会社においてもISO 45001の認証取得に向けた取り組みを順次進めており、グループ全体で安全衛生基本方針の達成に向けた効果的なマネジメントの実現を目指しています。当社グループは、PDCAサイクルに基づく体系的なしくみを有効的に活用することで、安全衛生パフォーマンスの継続的な改善を図っています。

安全衛生基本方針

-

基本理念

私たちは安全と健康を守る企業風土を構築します。

-

行動指針

トップマネジメントは、電池で培った先進のエネルギー技術を継承するために、以下の行動指針を示し、基本理念を実現します。

- 法規制の遵守と共に全ての業務において、安全衛生を確保するための手順を定め、資源を投入します。

- 安全衛生目標を設定し、その達成のため、マネジメントシステムを継続的に改善し、維持・向上させます。

- 管理・監督者は安全衛生の危険源を把握し、その低減措置を計画的に実行します。

- 管理・監督者は従業員との協議、対話の場を通じて、意見を活動に反映していきます。

- 管理・監督者は従業員の不安全行動を見過ごさず、指導します。

- 従業員は決められたルールを守り、自らの安全・健康を確保します。

- 従業員は危険源を発見したときは上司に報告し、改善を求めます。

- 国内外の生産拠点におけるISO 45001規格の認証取得率

- 94%

組織体制の概要

労働災害リスクの低減

国内事業所および国内グループ会社では、リスクアセスメント手法を用いて安全総点検を行うことで潜在的な危険源を特定し、リスクの大きさに応じた低減措置を実施しています。また、安全衛生担当役員が主導する安全巡視活動においても同様の措置を講じています。労働災害が発生した場合には、国内事業所で働くすべての人に災害発生状況をタイムリーに情報共有し、発生原因を究明して再発防止策を講じています。有害物質を取り扱う職場では、化学物質リスクアセスメントを用いたリスク低減対策を講じるとともに、作業環境や作業者の健康状態を法令に基づいて定期的にモニタリングしています。

2020年度からは、業務上災害の上位を占める「機械による挟まれ・巻き込まれ」災害を撲滅するために、本質的対策(危険源の除去など)や工学的対策(安全機能を備えた設備への改善など)に力を入れています。また、労働者の身体に負荷のかかる作業に対しては、人間工学に基づいた対策(労働者の身体的負荷を軽減するアシストスーツ着用の促進など)を講じています。さらに、重量物の運搬作業や長時間の連続作業・反復作業などに伴う腰痛の発生を防止するために、安全基準に基づく運用管理の徹底や、腰痛予防関連動画の作成および配信などに取り組んでいます。

また、当社グループの安全衛生推進メンバーによる海外拠点への定期的な安全監査の実施など、海外グループ会社における労働災害リスクを軽減するための取り組みを推進しています。

安全衛生リスクアセスメントの実施時期

- 原材料の新規採用、変更

- 設備の新規採用、変更

- 作業方法や作業手順の新規採用、変更

- 建築物の設置、改修、解体

- 労働災害の発生

- リスク要因の変化(機械設備などの経年劣化など)

労働災害の発生状況(株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 休業度数率*1 | 0.55 | 0.30 | 0.60 | 0.36 | 0.58 |

| 製造業平均度数率 | 1.21 | 1.31 | 1.25 | 1.29 | 1.30 |

| 休業強度率*2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

| 製造業平均強度率 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |

1 休業度数率:労働時間100万時間当たりに発生する休業者数

2 強度率:労働時間1,000時間当たりの災害によって失われた労働損失日数

労働災害リスクに関する目標 (2025年度)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 項目 | 目標値 | |

|---|---|---|

| 国内事業所 | 海外グループ会社 | |

| 重大な労働災害の発生件数 | 0件 | 0件 |

| 血中鉛濃度管理基準外の作業者数 | 0名 | 0名 |

| 休業災害件数 | 2件以下 | 26件以下 |

労働者の安全意識の向上

当社グループでは、安全衛生管理の運用を維持向上させるために、従業員および関係者の安全意識の向上を図る活動を実施しています。また、安全衛生リスクを顕在化させないために、教育訓練を通して、安全衛生活動の定着化やレベルアップを図っています。

2023年度からは、職場に存在する危険を実際に体験して理解する危険体感教育において、VR(バーチャル・リアリティ)方式の体感機を追加導入しています。従来の機器では体験できなかった危険(高所作業からの墜落、フォークリフトとの接触、感電)に関する体感教育の実現により、安全衛生教育の充実化を図っています。

安全意識の向上を図る活動の例

- 経営幹部の労働安全に対する決意表明を示した文書の全職場への掲示

- 構内での安全に対する基本事項を示した安全順守カードの配布

- 安全衛生意識調査の定期的な実施

- 構内の安全基本行動基準*を従業員に啓発するポスターの掲示

ポケットに手を入れて歩行しない、携帯電話を歩きながら使用しない、手すりを持って階段を昇降する、斜め横断をしない、道路横断時は指差確認を行う

安全衛生リスクの顕在化防止に対する教育訓練の例

- 安全手法(危険予知、リスクアセスメントなど)に関する教育の定期的な実施

- 危険体感教育の定期的な実施(サプライヤーを含む)

危険体感教育の風景(京都事業所)

VR危険体感教育の風景(京都事業所)

安全衛生教育の受講状況 (2024年度、株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 区分 | 項目 | 受講者数(人) | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 一般教育 | 危険体感教育 | 2,459 | 全従業員(請負社員を含む)、サプライヤー |

| リスクアセスメント講習 | 89 | ||

| 危険予知訓練 | 36 | ||

| 専門教育 | 安全トレーナー教育 | 190 | 職場の安全活動推進者(請負社員を含む) |

健康経営

健康経営への取り組み

当社グループは、企業理念である「革新と成長」の実現に向けて、すべての従業員が心身ともに健康で業務に取り組み、最大限のパフォーマンスを発揮できる職場環境を整備することが重要と考えています。そのため、当社社長が策定した「健康経営方針」および従業員の具体的な行動指針を示した「健康行動指針」に基づき、従業員およびその家族の健康維持・増進に向けた取り組みを全社的に推進しています。

また、従業員の健康を重要な経営課題と位置づけ、健康を重視する企業文化の醸成と働きやすい職場環境の整備を通じて、生産性の向上とグループ全体の中長期的な企業価値の向上を目指しています。その実現に向けては、効果的な健康投資を行うための戦略として「健康経営戦略マップ」を策定しています。この戦略マップでは、健康管理に関する指標を段階的に設定し、取り組みの効果を可視化・検証しながら進めることで、健康施策の質と成果の最大化を図っています。

当社グループは、健康経営戦略における最終目標の達成に向けて、従業員の健康状態や健康意識・行動の変化を促進するために、各種評価指標を活用しながら、健康経営の取り組みを継続的かつ体系的に推進していきます。

健康経営方針

GS YUASAは、すべての従業員と企業の「革新と成長」の実現のために、

健康保険組合と連携しながら、従業員およびその家族の健康に向き合い、

従業員一人ひとりがいきいきとやりがいをもって働けるよう「健康づくり」を推進します。

- 生活習慣病やメンタル疾患の発症および深刻化の予防に努めます。

- 誰もがその人らしく働けるよう、仕事と治療の両立を支援します。

- 健康を維持、増進するための健康づくりを推進します。

健康行動指針

従業員一人ひとりが以下のように健康と向き合い、

心身ともに健康で活力のある職場を創出することで

企業理念である「革新と成長」の実現を目指します。

主体的なコンディション維持・管理

- こころとからだの状態を把握し、健康課題を認識する。

- より良いコンディションを保つために、自律的に生活習慣を見直す。

- ワークライフバランスを意識し、適切な休養と活力の維持に努める。

働きやすい企業風土構築(健康文化)への貢献

- 互いのコンディションに関心を持ち、支えあう職場づくりに参加する。

- 必要に応じて、相談窓口や両立支援のために制度を活用できる。

- 健康経営施策に積極的に参加し、健康文化の醸成にコミットする。

健康経営戦略における最終目標

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 指標 | 目標値 | 実績値 | 指標の説明 | |

|---|---|---|---|---|

| 2025年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| プレゼンティーイズム | 67点以上 | 64.9点 | 66.2点 | 従業員が体調不良などにより業務遂行能力や生産性が低下している状態を把握する指標 |

| アブセンティーイズム | 3.5日以下 | 3.9日 | 3.9日 | 従業員の病気による欠勤や休業に起因する労働損失を測定する指標 |

| ワークエンゲージメント | 50以上 | 50.3 | 51.0 | 従業員が仕事に対して意欲的かつ充実感を持って取り組んでいる心理的状態を可視化する指標 |

2024年度のプレゼンティーイズムおよびワークエンゲージメントに関する実績値は、3,837名の従業員を対象に測定し、回答率は90.2%でした。

アブセンティーイズムについては、病気による欠勤や休暇が7日以上に及ぶ場合に、従業員から申請された日数を集計しています。

ワークエンゲージメントに関する数値は、偏差値として算出しています。

推進体制

当社は、取締役社長を健康経営の最高責任者と位置づけ、グループ全体における健康経営の推進に取り組んでいます。健康経営に関する重要な課題は、当社の中核事業会社に設置された「サステナビリティ推進委員会」で議論され、その内容は中核事業会社の経営層で構成される「サステナビリティ委員会」に報告されます。また、健康保険組合と連携し、健康管理を担当する役員(健康保険組合理事長を兼任)や労働組合の幹部が出席する「健康管理推進委員会」を開催し、従業員の健康課題に対する施策を推進しています。産業保健体制としては、本社に専従の統括産業医を配置し、主要な事業所に産業医を選任するとともに、10名の看護師や保健師が常勤しています。さらに、本社および主要な事業所では、定期的に、臨床心理士のカウンセリングを受けることができる環境を整備して、メンタル不調者の早期発見および重症化の未然防止に取り組んでいます。

自律的な健康管理の促進

当社の中核事業会社である株式会社 GSユアサでは、社員一人ひとりが自身の健康に主体的に向き合い、生活習慣の見直しを促進することを目的として、「運動」「食事」「休養・睡眠」「飲酒」「喫煙」「検診・受診」の6項目について、それぞれ行動目標を設定しています。これらの項目への実践を促進することで、従業員の心身の健康の維持・増進を図り、業務パフォーマンスや生産性の向上に繋げることを目指しています。今後は、6項目のうち4項目以上を達成している社員の割合を、従業員の自律的な健康行動を選択する能力(ヘルスリテラシー)を評価する指標として継続的に把握し、その結果をもとにセルフケアの推進を図っていきます。

当社グループは、行動目標に関するさまざまな施策を通じて、社員のヘルスリテラシー向上とウェルビーイングの実現を支援していきます。

生活習慣に関する行動目標の内容

| 項目 | 行動目標 | 行動指標 |

|---|---|---|

| 運動 | 運動を習慣化して丈夫な体づくりをしよう | 一日30分以上の運動を週2日以上実施する |

| 食事 | 適正体重を維持し生活習慣病を予防しよう | BMI18.5以上25未満を維持する |

| 休養、睡眠 | からだとこころを休ませていきいきと働ける活力を養おう | 睡眠で休養が十分とれる |

| 飲酒 | 生活習慣病のリスクを高めない飲み方でたしなもう | 適正な飲酒習慣*を維持する |

| 喫煙 | 禁煙をサポートし受動喫煙のない職場づくりをしよう | 喫煙習慣を持たない |

| 検診、受診 | 健康診断や受診の意義を知りセルフチェックを心がけよう | 年一回の定期検診を受け、二次検査が必要な場合には必ず受診する |

適正な飲酒習慣とは、「毎日2合以上」または「時々3合以上」のように多量にお酒を飲まない状況を指します。

生活習慣に関する行動目標に対する従業員の実践状況

| 実践項目数 | 従業員数(名) | |

|---|---|---|

| 2023年度 | 2024年度 | |

| 0項目 | 4 | 1 |

| 1項目 | 15 | 27 |

| 2項目 | 153 | 163 |

| 3項目 | 624 | 645 |

| 4項目 | 1,248 | 1,256 |

| 5項目 | 1,289 | 1,219 |

| 6項目 | 360 | 345 |

| 合計 | 3,693 | 3,656 |

従業員の健康を支えるための具体的な取り組み

当社グループでは、働き方改革や女性活躍推進などの施策と連携しながら、従業員への健康診断やストレスチェックのデータを分析して、従業員の健康課題を特定しています。特定した課題については健康づくりに向けた対策を講じ、対策の効果を検証した上で課題改善計画を策定しています。当社グループは、PDCAサイクルを活用した従業員の健康課題に取り組むことで、効果的な健康づくりを促進しています。

- 生活習慣病の予防

- 定期健康診断有所見者に対する健康リスクの大きさに応じた医療受診の勧奨およびフォロー

- 新卒者およびキャリア採用者への健康相談や教育の実施(早期の健康リテラシーの向上)

- 全従業員を対象とした健康イベントの開催(年2回のウォーキングイベント、定期健康診断時における健康促進関連動画の放映など)

- 会社と健康保険組合のコラボによる健康増進対策の実施(定期健康診断におけるがん検診の実施、従業員の健康促進を目的とした「健康メルマガ」の定期配信、オンラインを活用した禁煙外来や重症化予防対策の実施など)

- メンタル不調者の早期発見と対処および重症化の予防

- 社内相談体制や社外相談窓口の設置(産業医や看護師・保健師との面談、カウンセリングなど)

- ストレスチェックにおける高リスク者への支援(医師面接、看護師・保健師による個別面談など)およびセルフケアを促すための情報提供

- ラインケア(管理監督者によるケア)やセルフケア(本人の気づきによるケア)に関する階層別教育の継続的な実施

- ストレスチェックやエンゲージメント調査の分析結果に基づいた人事施策への反映(各部門へのフィードバックによる課題の共有と職場環境改善活動の支援を含む)

- 「がん」の早期発見および早期対処

- 定期健康診断における各種がん検診および婦人科検診の実施(自己負担なし)

- 従業員やその家族へのがん自己検診キットの定期的な配布 (自己負担なし)

- がん検診結果の有所見者への受診勧奨およびフォロー

- 女性特有の疾病や症状に対する認識向上と予防

- 社内季刊誌を活用した婦人科検診の受診の促進

- 社内季刊誌を活用した子宮頸がんワクチンや女性特有の疾病に関する情報の提供

- 感染症対策

- インフルエンザワクチン接種機会の提供および接種費用の補助

- 海外駐在予定者に対する各種感染症の罹患や拡大防止のためのオリエンテーションおよび予防接種の実施

「健康づくり」に対する目標値および実績値(株式会社 GSユアサ)

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 区分 | 項目 | 目標値 | 実績値 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||

| 定期健康診断 | 受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 二次検査受診率 | 65%以上 | 59% | 66% | 68% | 60% | 61% | |

| 管理不良者率 | 1.0%以下 | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | |

| 要治療者率 | 5.0%以下 | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 5.9% | 5.9% | |

| ストレスチェック | 受診率 | 100% | 94% | 93% | 90% | 93% | 92% |

| 高ストレス者割合 | 10%以下 | 8% | 8% | 10% | 10% | 9% | |

| 総合健康リスク | 90点以下 | 86点 | 83点 | 83点 | 84点 | 82点 | |

| メンタルタフネス度 | 偏差値50以上 | --- | 50.9 | 50.4 | 50.4 | 51.0 | |

| 喫煙対策 | 喫煙率 | 20%以下 | 22% | 21% | 20% | 19% | 19% |

| 婦人科検診 | 受診率 | 100% | 62% | 56% | 60% | 55% | 52% |

| 大腸がん検診 | 受診率 | 100% | 67% | 80% | 77% | 78% | 78% |

本表は、正規雇用労働者および有期雇用労働者を対象としています(休職者および海外駐在員を除く)。なお、正規雇用労働者には他社への出向者を含み、他社からの出向者は除きます。有期雇用労働者には契約社員、再雇用社員、嘱託社員を含み、派遣社員は除きます。

定期健康診断における二次検査受診率は、京都事業所のみの数値を掲載しています。

TOPICS

生活習慣病の重症化予防プログラムの実施

当社グループでは、生活習慣病の重症化を防ぐことを目的に、健康保険組合と連携し重症化リスクの高い従業員を対象とした健康管理および保健指導を継続的に実施しています。医療データの解析サービスや生活習慣改善を支援するプログラムを活用することで、個々の状態に応じた効果的な健康指導につなげています。2024年度には10名の従業員が本プログラムに参加しており、2025年4月末時点で1名がプログラムを未完了の状況にあるものの、引き続き当該従業員に対して必要な支援を継続しています。

生活習慣病の重症化予防プログラムの運用状況

| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 参加者数(人) | 10 | 20 | 10 |

| 完了率(%) | 100 | 100 | 90 |

TOPICS

健康増進イベントの開催

当社グループでは、従業員のヘルスリテラシー向上と健康意識の醸成を目的に、健康保険組合との協働により2019年から春と秋の2回、ウォーキングイベントを継続的に開催しています。本イベントは、スマートフォンや活動量計を活用して、一定期間内の歩数をチーム単位で競い合いながら楽しむもので、部署や拠点を超えて従業員同士が励まし合い、健康増進に取り組むことができる点が特徴です。参加者数は年々増加しており、2024年には過去最高となる延べ2,643名が参加しました。

また、本イベントと連動して、PHR(Personal Health Record:パーソナルヘルスレコード)を活用した健康管理の推進にも力を入れています。PHRとは、歩数、体重、血圧などの健康情報を個人が自ら記録・管理し、生活習慣の改善や疾病予防に活用する仕組みです。当社グループでは、このPHRを活用した健康管理アプリへの登録を積極的に促進しており、従業員の登録率は年々着実に向上しています。

当社グループは、これらの取り組みを通じて、健康保険組合と連携し従業員の健康意識の向上と、より良い健康行動の促進に役立つ情報の提供に努めています。今後も、従業員が主体的かつ楽しく健康づくりに取り組める環境を整えるためイベントの継続開催やPHR活用のサポート体制を充実させていきます。

健康増進イベントへの従業員の参画状況

横スクロールで全体をご覧いただけます

| 分類 | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 春* | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||

| ウォーキングイベント | 参加者数(人) | --- | 929 | 903 | 1,021 | 982 | 1,103 | 1,075 | 1,206 | 1,262 | 1,381 |

| 参加率(%) | --- | 24.7 | 23.5 | 26.7 | 25.4 | 28.9 | 26.0 | 29.4 | 30.0 | 33.0 | |

| 健康管理アプリ | 登録率(%) | 42.4 | 44.4 | 58.6 | 60.0 | 61.6 | 64.8 | 63.0 | 65.7 | 67.3 | 68.6 |

2020年度春は新型コロナウイルス感染症拡大の影響のため開催を見合わせました。

TOPICS

定期健診における有所見者への再受診率および婦人科検診の受診率の向上

株式会社 GSユアサでは、従前より従業員のがん検診にかかる時間は定期健康診断と同様に勤務時間扱いにしていますが、定期健康診断やがん検診における異常所見者が外部医療機関で再受診する場合や、婦人科検診を外部医療機関で受診する場合に要する時間を勤務時間扱いとする制度を2022年度から開始しました。当社グループは、疾病の早期発見による重症化を予防するために、会社と健康保険組合がコラボした健康づくり対策を推進しています。

TOPICS

メンタリティ・マネジメント診断の実施

当社グループは、従業員が最大限の能力を発揮し、心身ともに健康な状態で働き続けることが、労働生産性の向上やイノベーションの促進、多様な人材の確保に繋がると考えています。当社グループでは、従業員や組織の状態を定期的にモニタリングするために、エンゲージメントとメンタルヘルスを組み合わせたメンタリティ・マネジメント診断を年に1回実施しています。診断結果を元に集団分析を行い、組織改善活動を展開して「いきいき組織」の形成を推進しています。また、個人のキャリア自律や信頼関係、心理的安全性などの様々な要素を網羅的に分析することで、人事施策の効果を検証・改善するために活用しています。