企業理念

GS YUASAは、

社員と企業の「革新と成長」を通じ、

人と社会と地球環境に貢献します。

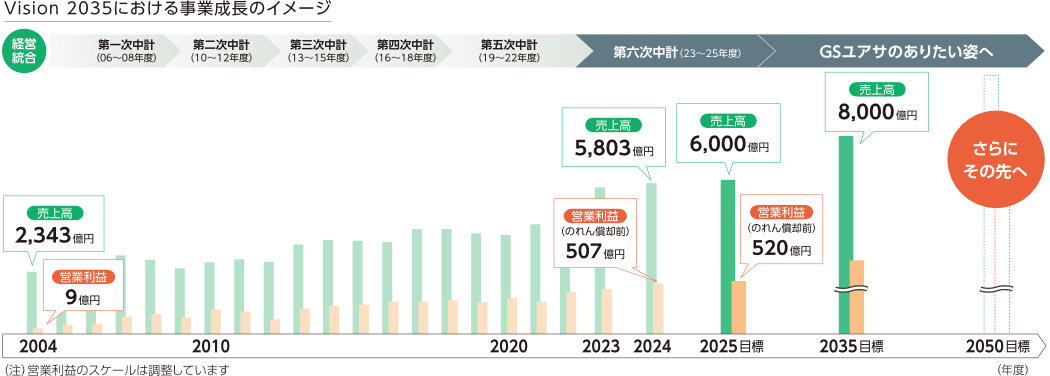

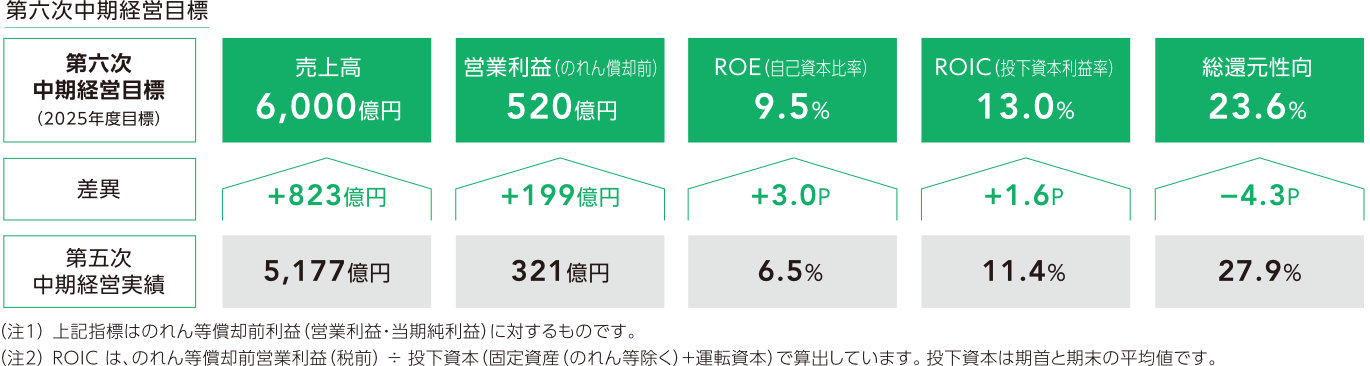

Vision 2035 /

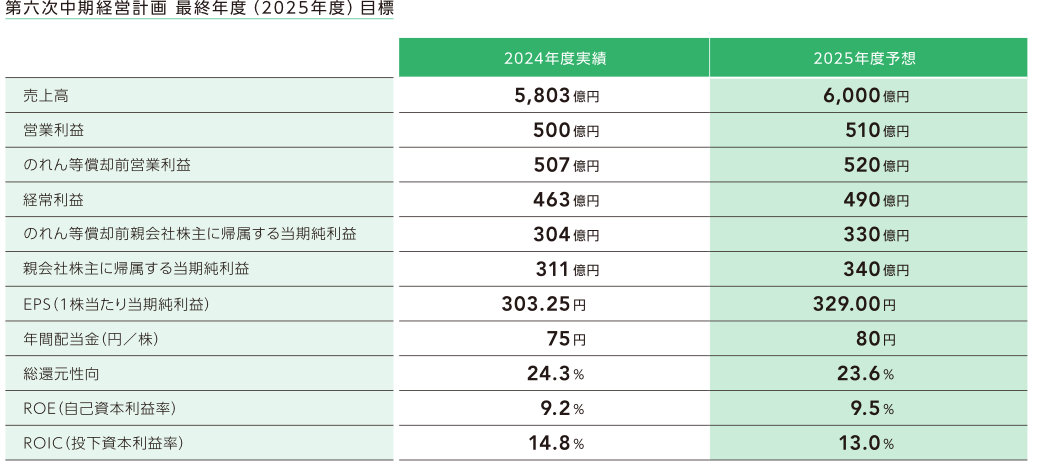

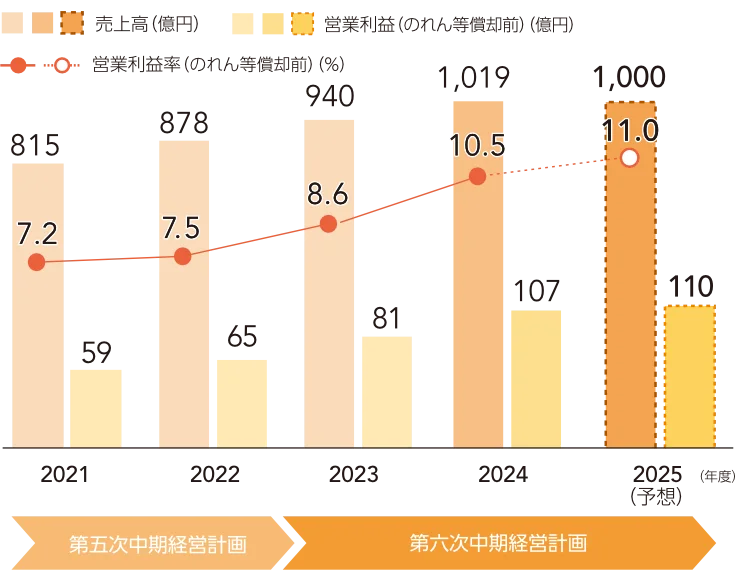

第六次中期経営計画

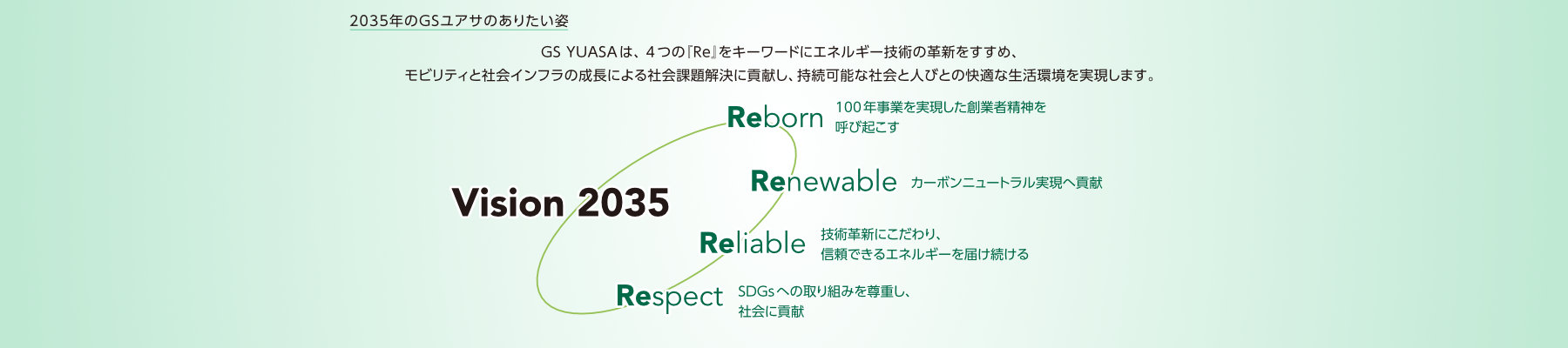

2035年のGSユアサのありたい姿

GS YUASAは、4つの『Re』をキーワードにエネルギー技術の革新をすすめ、

モビリティと社会インフラの成長による社会課題解決に貢献し、持続可能な社会と人びとの快適な生活環境を実現します。

第六次中期経営計画における施策

-

1

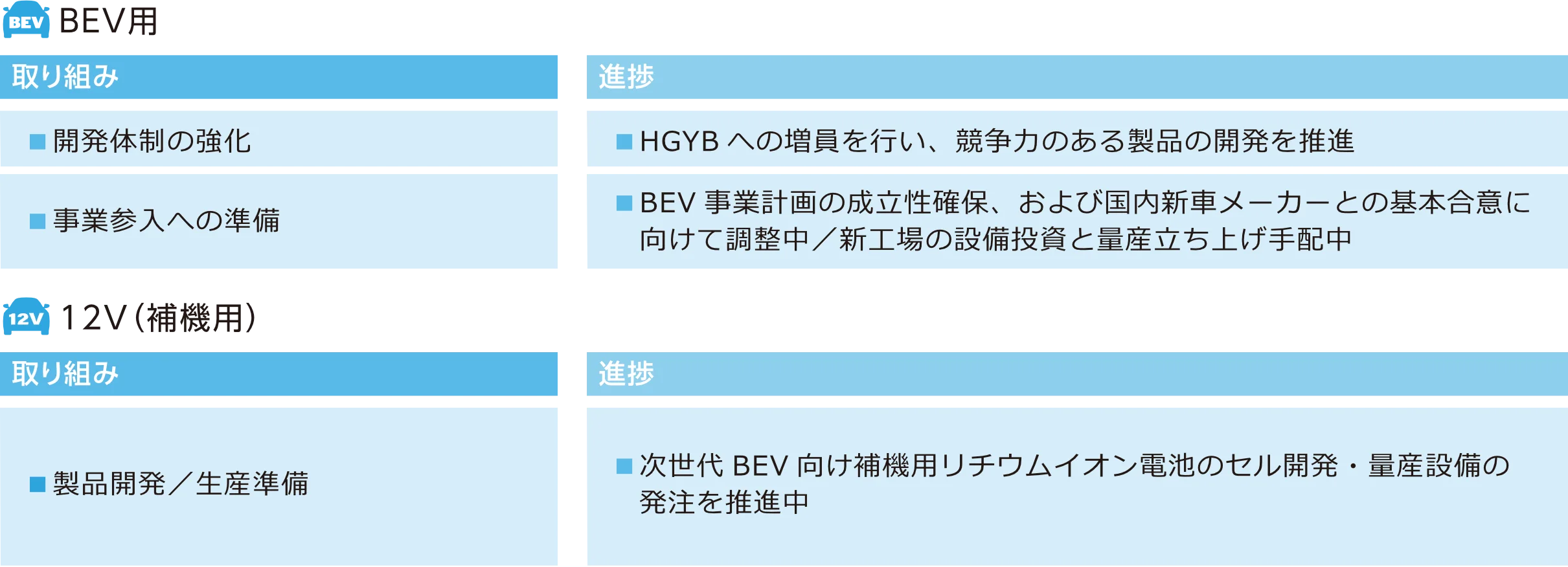

BEV用

電池開発

- Hondaとの合弁会社を活用した高容量・高出力なリチウムイオン電池開発

- モビリティ・社会インフラビジネス拡大のためのBEV用電池生産/供給体制整備

-

2

既存事業の

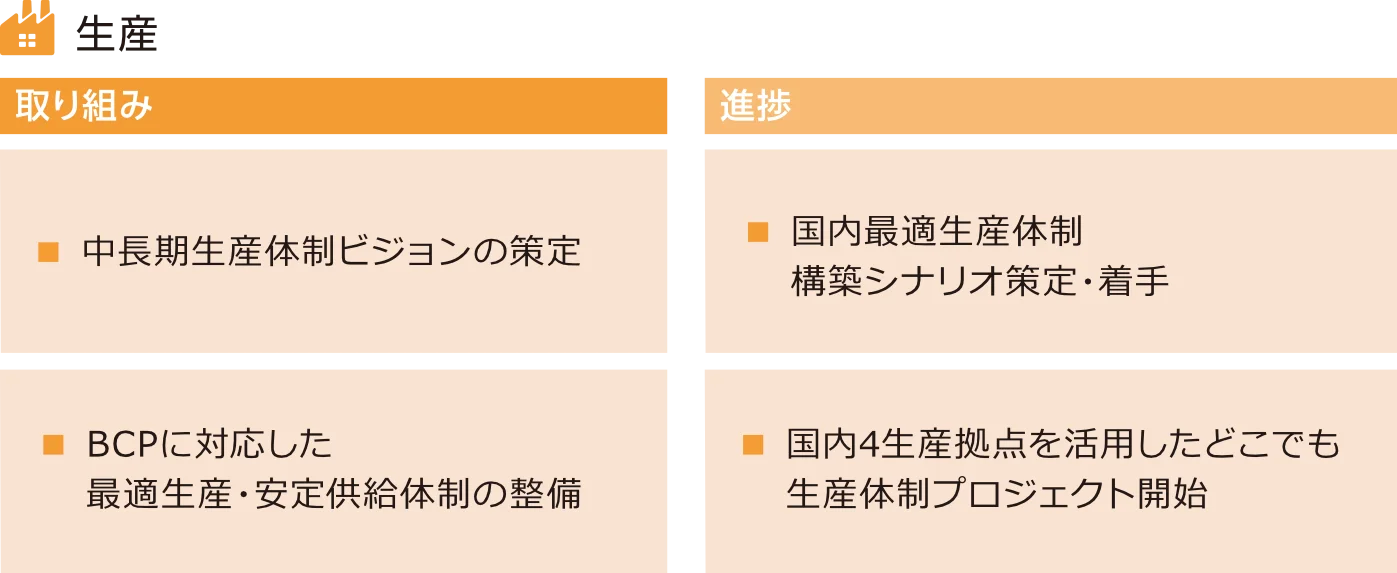

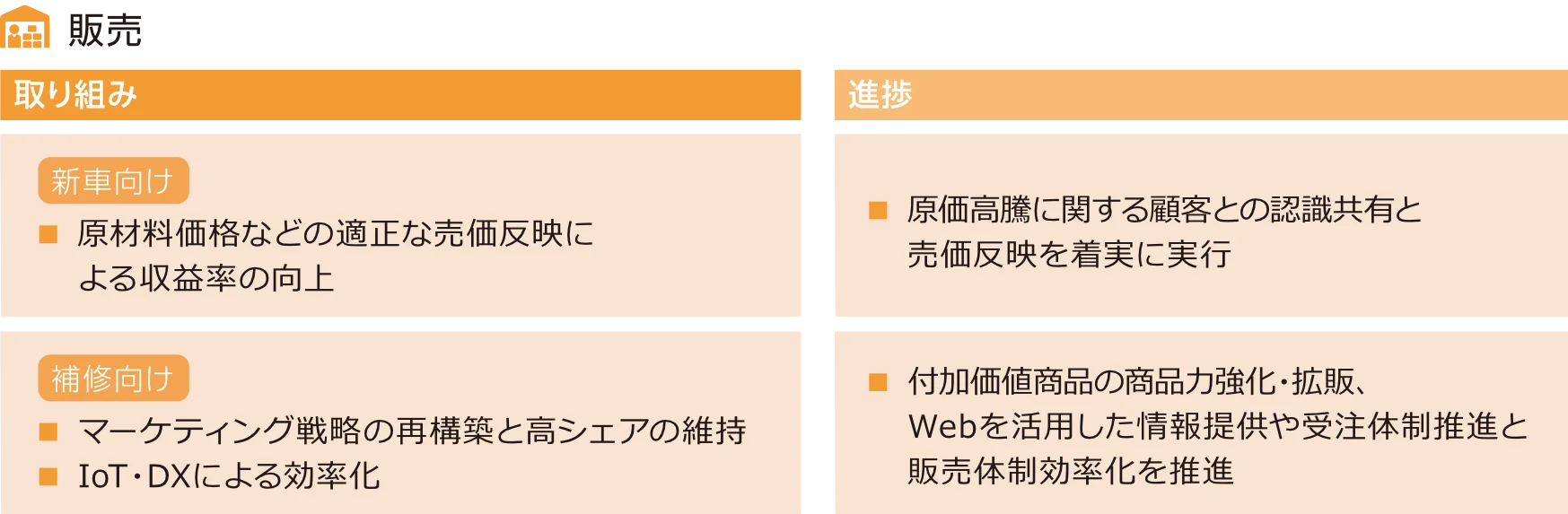

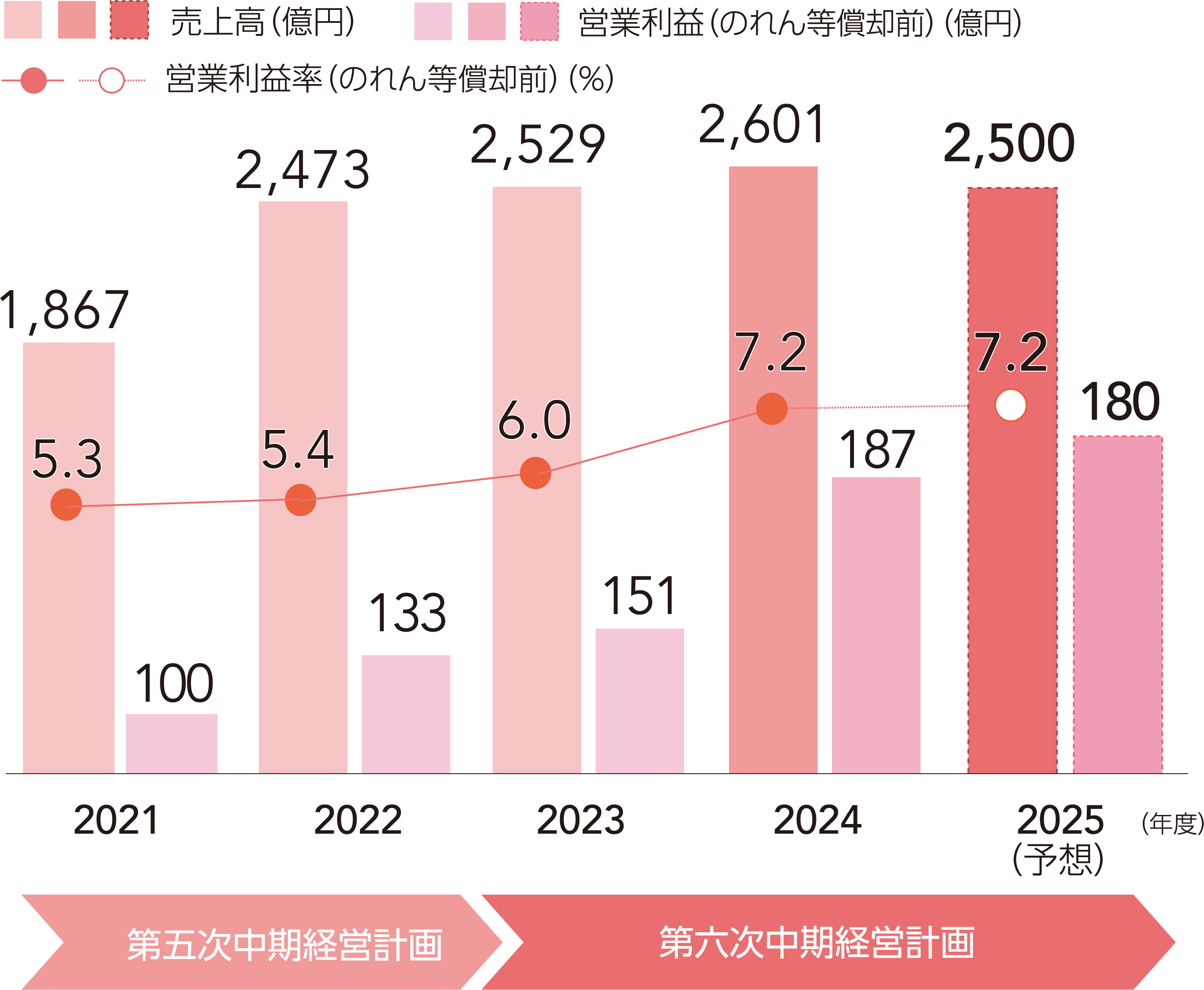

収益力強化

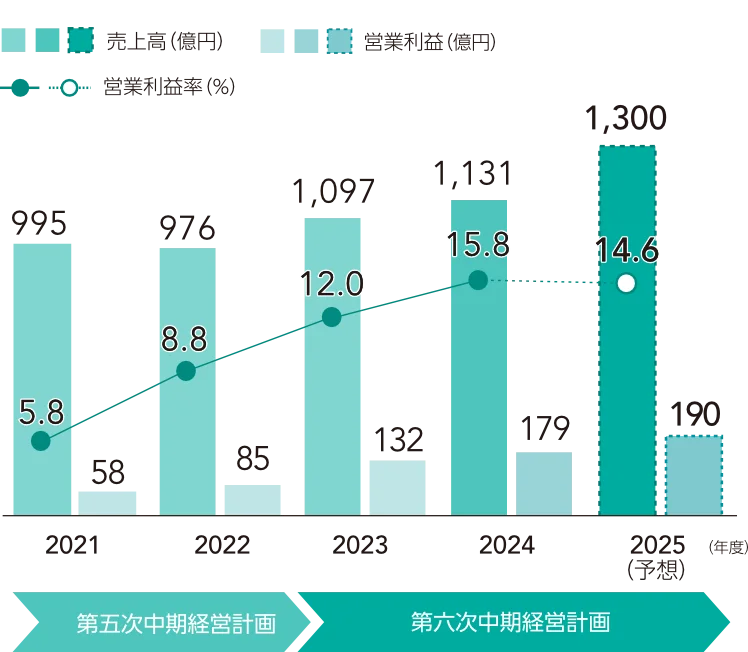

- 徹底した付加価値創出と収益性改善

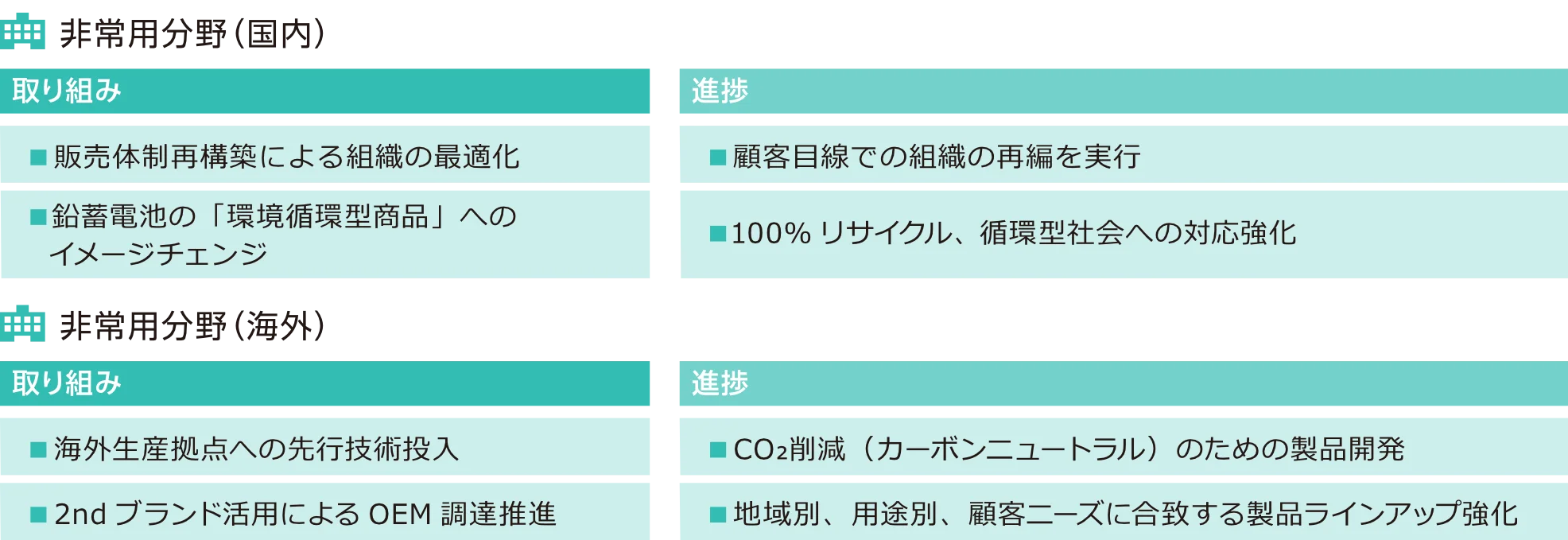

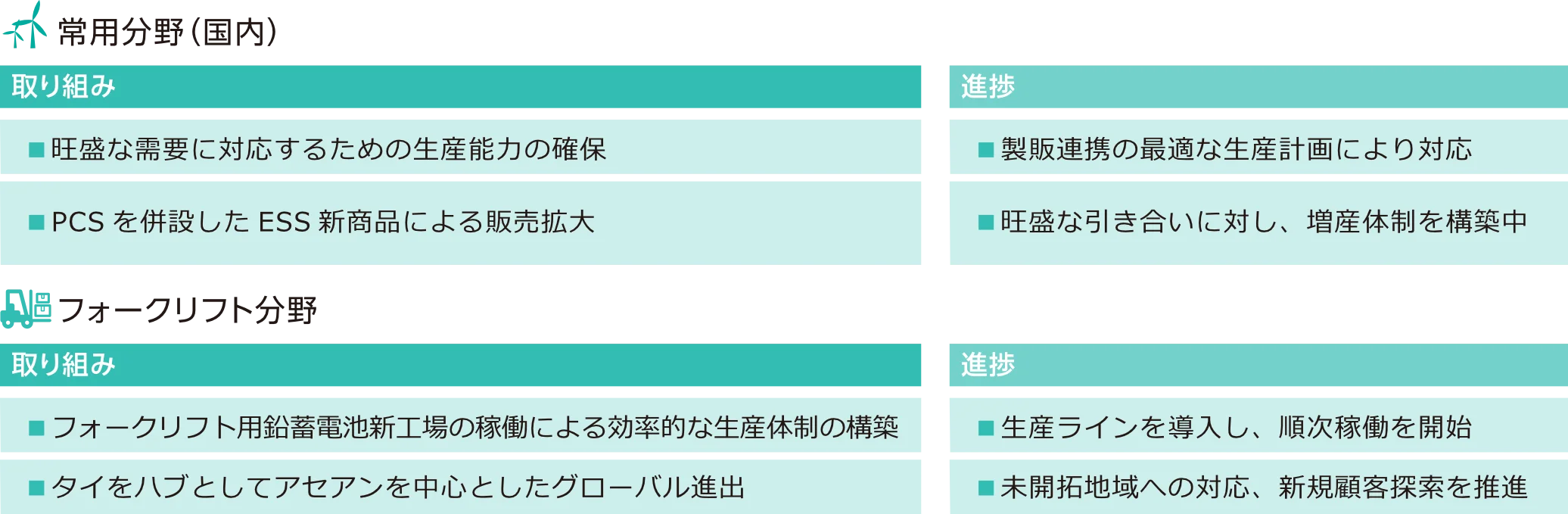

- 国内産業電池電源事業における圧倒的な優位性による利益の最大化

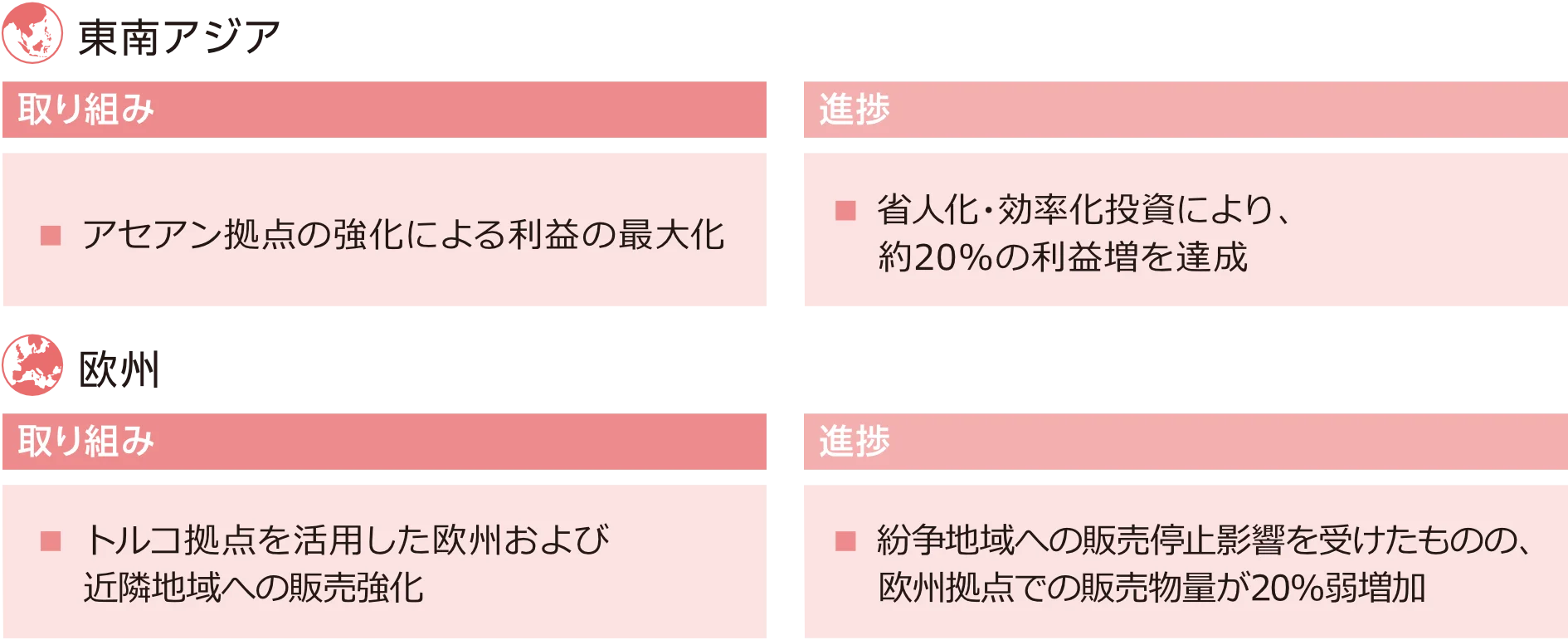

- 中国事業見直しを含む地域戦略の転換、主要拠点へのリソース集中と利益の最大化

-

3

DX/

新規事業

- 事業構造転換を可能にするDX推進

- 社会課題解決に貢献する新規事業創出

事業別戦略

自動車電池事業

自動車電池(国内)

自動車電池(海外)

産業電池電源事業

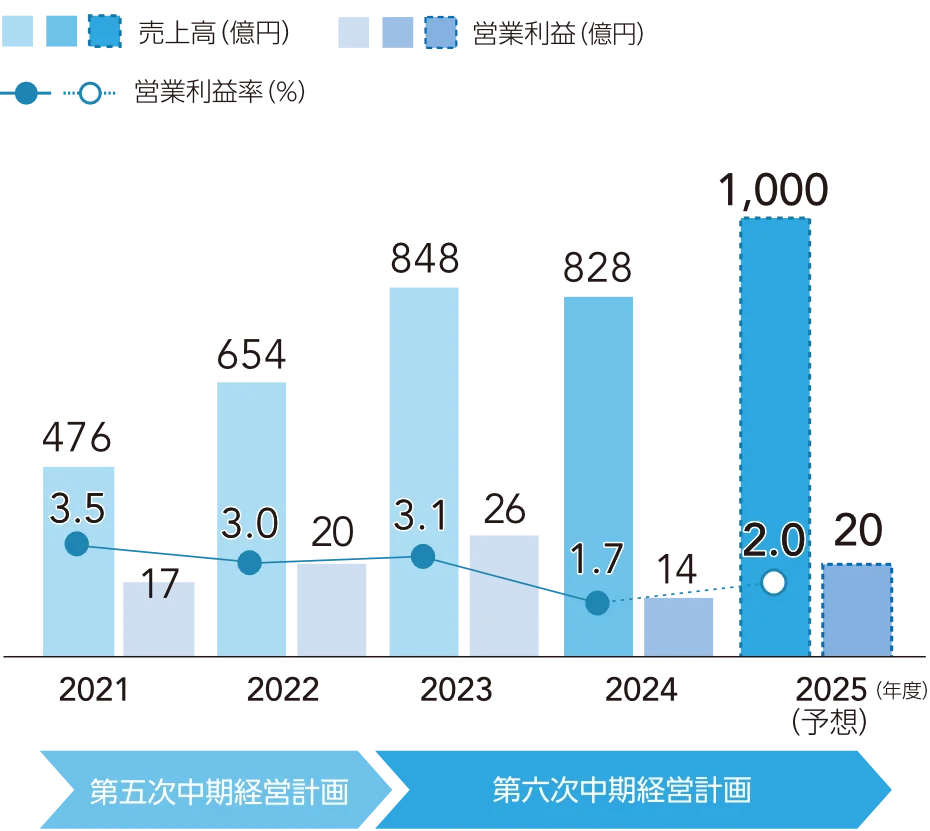

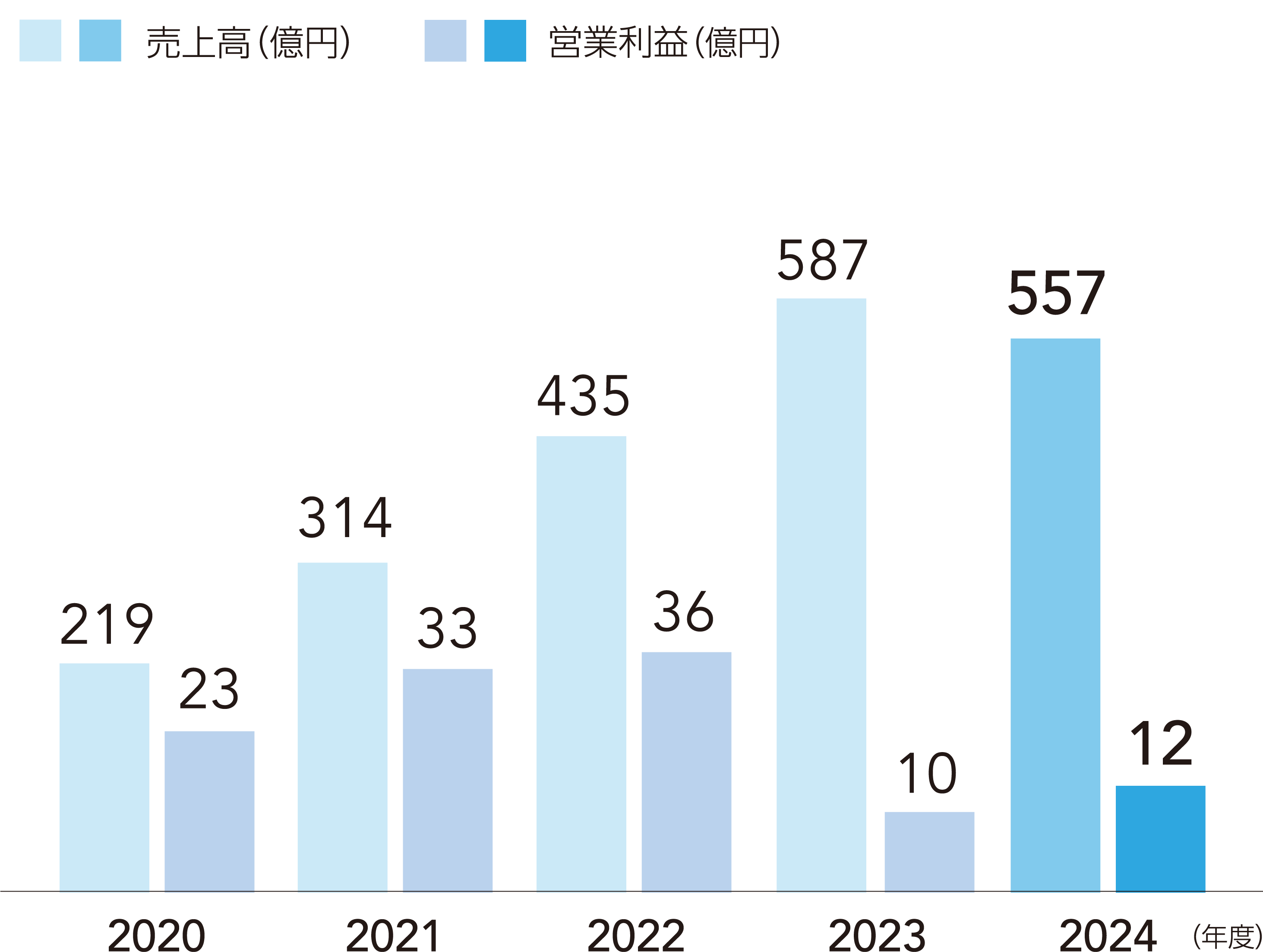

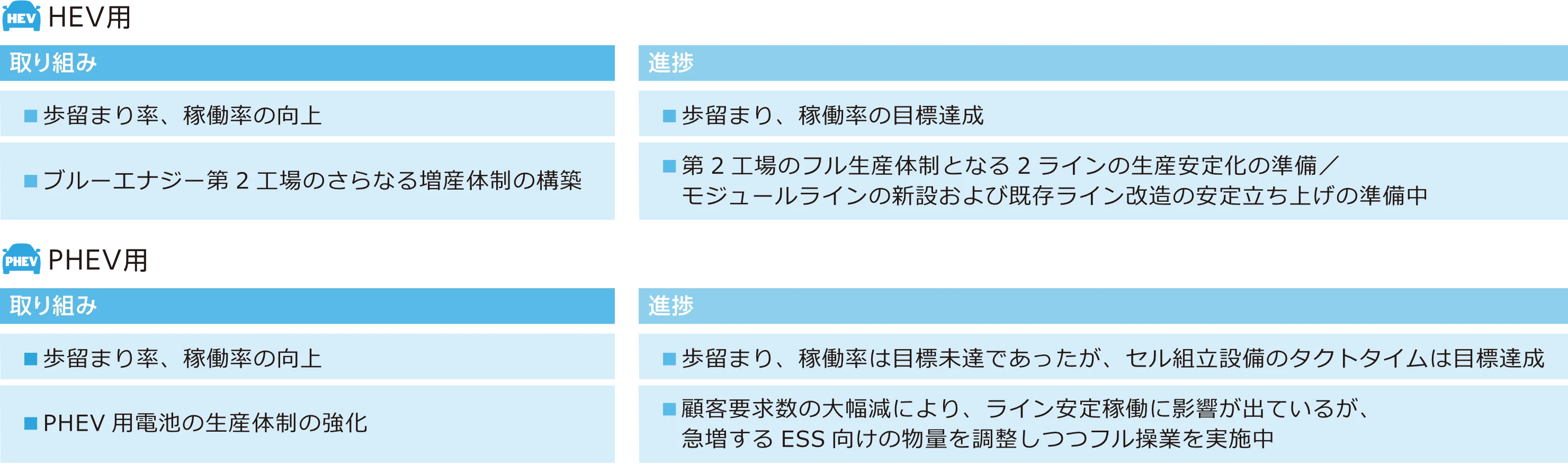

車載用リチウムイオン電池事業

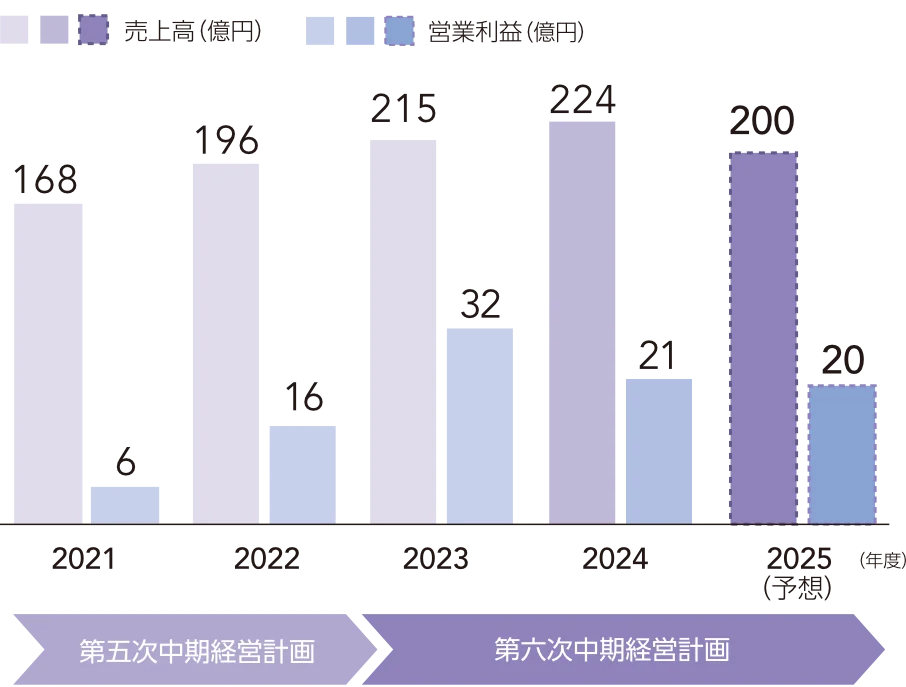

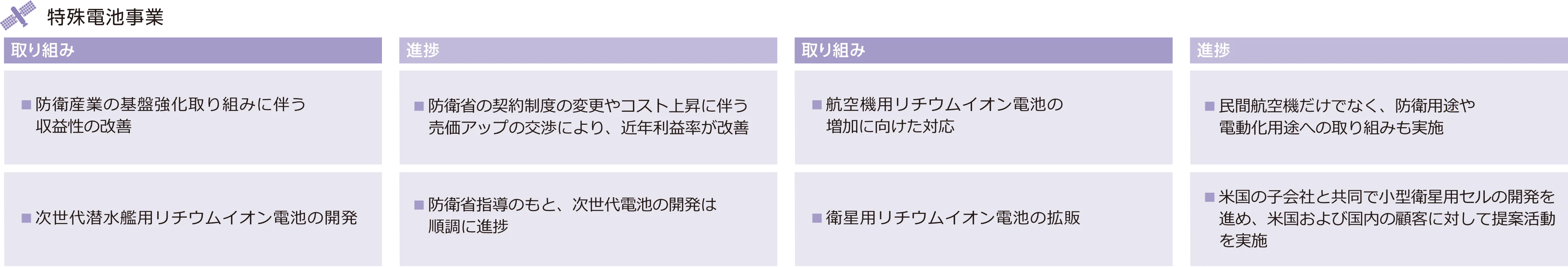

特殊電池およびその他事業

PDF版

各PDFページを閲覧

イントロダクション

Section 01

GSユアサの「価値創造」~価値を生み出す着実な進化~

Section 02

価値創造に向けた「全社戦略」

Section 03

価値創造に向けた「事業・技術戦略」

Section 04

価値創造を支える「基盤」

Section 05